電子カルテの導入で業務は効率化する?医療機関が導入するメリット・デメリット、選び方を詳しく解説

2024.04.22

2025.05.26

この記事の著者

「医療機関で電子カルテを導入すると業務は効率化できる?」「電子カルテを利用するメリット・デメリットは?」

電子カルテの導入を検討している医療機関のなかには、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

電子カルテを導入することで情報共有がスムーズになり、外注先と連携しやすくなるなどメリットが豊富です。

本記事では、医療機関が電子カルテを導入するメリットとデメリットを紹介します。

また、電子カルテの選び方も解説するため、導入を検討している医療機関はぜひ参考にしてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

電子カルテとは?

電子カルテとは、診療に関する情報を電子データで一括管理するシステムのことです。

電子カルテを導入して全てのデータを一元管理することで患者に関する医療情報の検索・分析が容易となります。

また、患者の検査結果の入力や処方のオーダー、会計処理などの医療業務の効率化も可能です。

以下では電子カルテに関する基本的な情報を確認していきます。

電子カルテの普及率

近年、業務の効率化やデータ管理のしやすさの観点から電子カルテを導入する医療機関が増加しています。

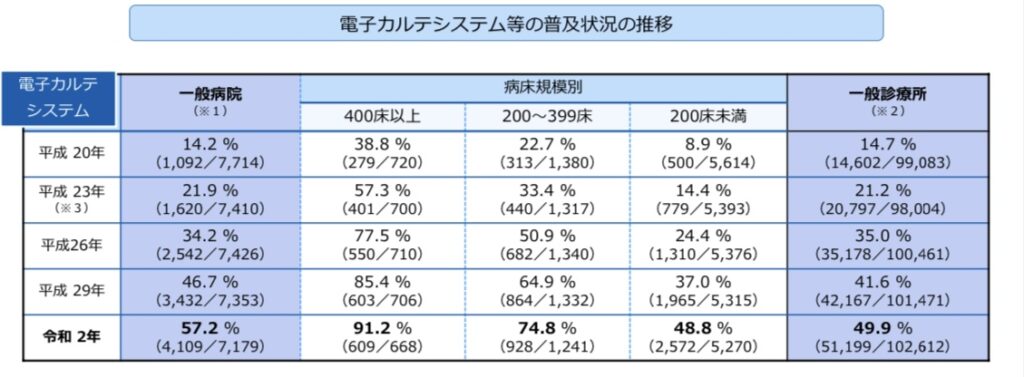

厚生労働省は事業規模ごとの電子カルテの普及状況の調査を行い、以下の通り調査結果を報告しました。

(引用:厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」)

平成20年から令和2年にかけて電子カルテの普及率は増加傾向にあり、400床以上の大規模な病院では9割以上の病院が電子カルテを導入していることが明らかとなっています。

医療機関における電子カルテの導入は年々進みつつあります。

電子カルテの種類

電子カルテの書類には、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。

クラウド型の電子カルテは、外部サーバにデータをアップロードするためサーバやネットワークの用意、システムの更新等は自分で行う必要がありません。

一方で、オンプレミス型の電子カルテは院内にサーバやネットワークなどを設置し、システムの更新等も自身で行わなければなりませんが、その分運営する医療機関に適した自由度の高いシステムにアレンジできます。

クラウド型・オンプレミス型のそれぞれの電子カルテのメリットとデメリットは以下の通りです。

| クラウド型の電子カルテ | オンプレミス型の電子カルテ | |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

医療機関に適した電子カルテを導入するためには、それぞれの電子カルテのメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

電子カルテの保存三原則

近年のデジタル化の促進により電子カルテを導入する医療機関が増加傾向にあるなかで、厚生労働省は電子カルテを導入する際の三原則を明示しました。

- 真正性

- 見読性

- 保存性

医療機関で取り扱うデータは、患者の健康に関することなど重要な情報を取り扱います。以下で三原則の詳細を確認していきましょう。

真正性

真正性とは、作成された記録が虚偽のものではないことが保証されていることを指します。

電子カルテは、偽造されたり改ざんされたりすることがないように管理し、入力者や責任者が分かるようにしなければなりません。

また、更新の際の入力ミスが発生しないように仕組み作りをする必要があります。

見読性

見読性とは必要な時にデータを表示・印刷して読める状態にしておくことを指します。

電子カルテに情報をまとめていたとしても、必要に応じていつでもデータを取り扱えなければ意味がありません。

そのため、システムトラブルや災害時など不足な事態の際でもデータを読めるように準備する必要があります。

保存性

保存性とは、記録されたデータが保存すべき期間中は復元できる状態で品質を保ちつつ保存しておくことを指します。

電子カルテの保存期間は一連の診療が終了した日から5年間です。

データの破損や、ウィルス感染による破壊、機器のトラブルなどが発生した場合でも安全にデータを保管する仕組みを構築しなければなりません。

医療機関が電子カルテを導入する際は、厚生労働省が明示する三原則を厳守する必要があります。

電子カルテを導入するメリット

医療機関が電子カルテを導入することで以下の5つのメリットが得られます。

- ペーパーレス化、保管スペースの削減につながる

- 情報共有がスムーズになる

- 手書き文字よりも判読しやすくなる

- 災害時でも記録を残せる

- 業務の効率化が図れる

電子カルテを導入することで得られるメリットの詳細を確認していきます。

メリット①:ペーパーレス化、保管スペースの削減につながる

紙カルテで診療内容を管理する場合、患者一人ひとりに対して紙カルテの用意が必要です。

電子カルテを導入することで、ペーパーレス化が可能となるため紙の購入コストを削減できます。

また、患者数が多い医療機関であると紙カルテを保管する広いスペースが必要です。

電子カルテはシステム内にデータで医療情報が管理されるため、保管スペースを削減できスペースの有効活用が可能となります。

メリット②:情報共有がスムーズになる

電子カルテは紙カルテと異なり、カルテを保管している場所にいなくても端末にログインすることで患者情報を把握できます。

診察室で入力した医療情報は端末を通してどこでも確認できるため、スムーズな情報共有が可能です。

また、運営する医療機関での治療が難しく患者を他院に紹介する時にも、情報共有が容易となります。

メリット③:手書き文字よりも判読しやすくなる

紙カルテの場合、医師によってはクセの強い文字を書く方もいます。

記入した本人以外が読みづらいカルテであると、情報の理解にミスが生じる可能性も高まります。

一方で、電子カルテに記入された情報は一般的なフォントの文字になるため、読み間違いが起こりえません。

電子カルテであれば手書き文字のように、判読ができず医療ミスが起こるリスクを削減できるのです。

メリット④:災害時でも記録を残せる

医療機関内での火災や大雨による洪水などの災害が発生した際、紙カルテの場合は記録が全て消えてしまう恐れがあります。

その点、電子カルテであればデータ上で情報が残るため、災害により医療機関のパソコンが壊れたとしても他の端末からアクセスすることで記録の確認が可能です。

もしもの場合でも、患者の医療情報を残せる点も電子カルテのメリットといえます。

メリット⑤:業務の効率化が図れる

電子カルテを導入して操作に慣れるまでは、データ入力に時間がかかる場合がありますが、慣れることで手書きの紙カルテよりもすばやく正確に医療情報の入力ができ業務の効率化が図れます。

また、電子カルテによっては予約システムが搭載されたものもあるため、予約や受付の業務負担の解消も可能です。

電子カルテを導入することで、業務の効率化が図ることができスムーズな業務運営が行えるようになる点もメリットといえるでしょう。

電子カルテを導入するデメリット

医療機関が電子カルテを導入する際は、主に以下5つのデメリットもあります。

- 導入コストが必要

- 操作を覚えるまでに時間と労力がかかる

- データの移行に時間がかかる

- セキュリティを強化する必要がある

- 停電時は利用ができない

電子カルテの導入の際は、デメリットを理解したうえで利用を検討してください。以下でそれぞれのデメリットを確認していきます。

デメリット①:導入コストが必要

電子カルテを導入する際は、導入コストが必要となる点がデメリットの1つです。

電子カルテは初期費用やランニングコストが必要となるため医療機関の経費が増加します。

そのため、医療機関の予算を考えて電子カルテの導入を検討することが求められます。

ただし、初期費用無料で利用できるものもあるので、調べてみることをおすすめします。

また、ランニングコストを抑えたい場合はクラウド型の電子カルテであれば月額1万円〜数万円程度のランニングコストで済むものもあるため、費用面の負担を抑えてシステム導入ができるでしょう。

デメリット②:操作を覚えるまでに時間と労力がかかる

電子カルテの導入時にデータ入力などの操作を覚えなければならない点もデメリットです。

特に電子機器の扱いに不慣れな方にとって、操作を覚えるまでに大きなストレスを抱える場合があります。

そのため、医療従事者が正しく利用できるように電子カルテの導入時は研修を行うなどの工夫が必要です。

デメリット③:データの移行に時間がかかる

これまで紙カルテで情報の記録をしてきた医療機関の場合、その時点まで紙カルテに記入してきた情報を電子カルテにまとめる必要があります。

導紙カルテの記録を電子カルテへとデータ移行する際に多くの時間が必要になる点もデメリットです。

移行作業を行わずに電子カルテを導入したい場合は、過去のデータを参照したい時に紙カルテを引っ張り出して確認することでデータ移行の負担を回避できます。

ただし、使用する全ての情報が電子カルテに切り替わるまでの間、毎度紙カルテの確認が生じるため手間だと感じる場合もあるでしょう。

デメリット④:セキュリティを強化する必要がある

電子カルテの場合、セキュリティが甘いと外部からデータにアクセスされるリスクがあります。

患者の健康に関する情報や個人情報の漏洩は、医療機関の信頼低下につながるため、あってはいけません。

そのため、不正アクセスや漏洩がないようにセキュリティ面の強化が必要となります。

場合によっては、セキュリティ強化のための費用が発生することもあります。

デメリット⑤:停電時は利用ができない

電子カルテを利用するためには電気が必要となります。停電などで電気が使用できないと電子カルテが利用できません。

大地震などの災害時に一時的に利用できなくなる可能性がある点がデメリットとなります。

ただし、タブレット端末などからのアクセスを可能にしておくことで最低限の情報の確認はできます。

また、不測の事態に備えてタブレット端末を充電するバッテリーを備えておくことで停電時の利用が可能となります。

電子カルテの選び方

電子カルテはメーカーによってシステムやサービスが異なるため、以下の2つのポイントを理解しておきましょう。

- 医療機関の規模に応じた製品・サービスを選ぶ

- メーカーのサポート体制を確認する

運営する医療機関の特徴に適した電子カルテを導入できるように参考にしてください。

選び方①:医療機関の規模に応じた製品・サービスを選ぶ

医療機関の規模に応じて、導入する電子カルテを選ぶことが重要です。電子カルテはメーカーによっても搭載されている機能が異なります。

医療機関の特徴に合わせてレセコン機能や予約・受付管理機能のほか、データ分析や外部システムとの連携等のサービスを踏まえて電子カルテを選びましょう。

選び方②:メーカーのサポート体制やコストを確認する

電子カルテを導入する際は、取り入れるサービスのサポート体制やコストの確認も重要です。

電子カルテのサポート体制はメーカーによっても異なります。

また、電子カルテの導入にはコストが必要となりますが、費用面のみでメーカーを決めてしまい求めるサポート体制がないと導入後のミスマッチにつながるため注意が必要です。

導入後の電子カルテの利用方法に関する研修や手厚い補償が付いているメーカーもあります。

運営する医療機関に最適な製品・サポート体制が何なのかを踏まえて選ぶことが大切です。

電子カルテに関するよくある質問

電子カルテの欠点は何になりますか?

電子カルテの欠点は、システムに慣れる必要がある点や導入コストが必要な点です。

電子カルテを導入する際は、欠点を理解したうえで利用することでミスマッチを防げます。

導入にかかる費用面や導入後の研修体制を考慮して導入を検討しましょう。

電子カルテの導入が看護師に与えるメリット・デメリットには何がありますか?

電子カルテを導入することで患者の診療に関するデータ管理がしやすくなるため、業務効率が高まり看護師の負担が削減できる点がメリットです。

一方で、電子カルテを初めて導入する場合は利用方法を覚えなければなりません。

導入時に今までにないことを学び、理解しなければならない点がデメリットといえるでしょう。

医療機関に適した電子カルテを導入して業務の効率化を図ろう!

電子カルテを導入することで、ペーパーレス化やカルテの保管スペース削減などメリットが豊富です。

また、情報共有のスムーズ化や外注先との連携など業務の効率化が図れます。

電子カルテは運営する医療機関の規模によっても選ぶべき商品が異なります。

本記事を参考に運営する医療機関に適した機能が搭載された電子カルテの導入を検討してください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED