訪問看護のオンコールは子育てしながらできる?ママナースのオンコールが大変な理由と対策を紹介!

2024.04.22

2025.05.26

この記事の著者

「訪問看護において子育て中の看護師へのオンコールは負担になる?」「医療機関や訪問看護ステーションができる対策は?」

訪問看護において子育て中の看護師へのオンコールによる負担にお悩みの医療機関や訪問看護ステーションも多いのではないでしょうか。

子育て中の看護師へのオンコールは、育児との両立が難しく大きな負担となります。

本記事では訪問看護においてオンコールが子育て中の看護師へ与える負担や医療機関や訪問看護ステーションが行うべき対策を紹介します。

子育て中の看護師の負担削減にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

子育て中のママナースに訪問看護のオンコールは難しい?

患者の体調急変に備えてオンコールを導入する医療機関や訪問看護ステーションは多数あります。

しかし、看護師のなかには子育て中のママナースもおり、子育てとオンコールの両立に難しさを抱える方も多くいます。

まずは、子育て中の看護師のオンコールに関する以下の3つの基本情報を紹介します。

- オンコールを導入する事業者の割合

- 子育て中のオンコールはできる?できない?

- 子育てしながらだと退職しやすい

以下でそれぞれの詳細を確認していきましょう。

訪問看護でオンコールを導入する事業者の割合

厚生労働省が行った訪問看護のオンコールの実態調査では、86%の事業者がオンコールを導入していることが報告されています。

(参考:厚生労働省「訪問看護資料」)

国内の多くの事業者ではオンコールが導入されている現状にあることがわかります。

一般的な大きな病院は、2交代制や3交代制が導入されていますが、訪問看護ステーションなどでは夜勤がありません。

そのため、特に訪問看護ステーションで正社員として働く看護師は夜間や休日のオンコール対応が求められるのです。

子育て中の看護師にオンコールはできる?できない?

子育て中の看護師でもオンコール勤務の両立は不可能ではありません。

看護師という職業は社会的な需要が多く多様な働き方が可能な職種です。

そのため、実際に子どもを育てながらオンコール勤務を行う看護師もたくさんいます。

ただし、子どもがいる場合といない場合とでは家庭での負担が異なるため大きなストレスを感じる方もいます。

子育てしながらだと退職しやすい

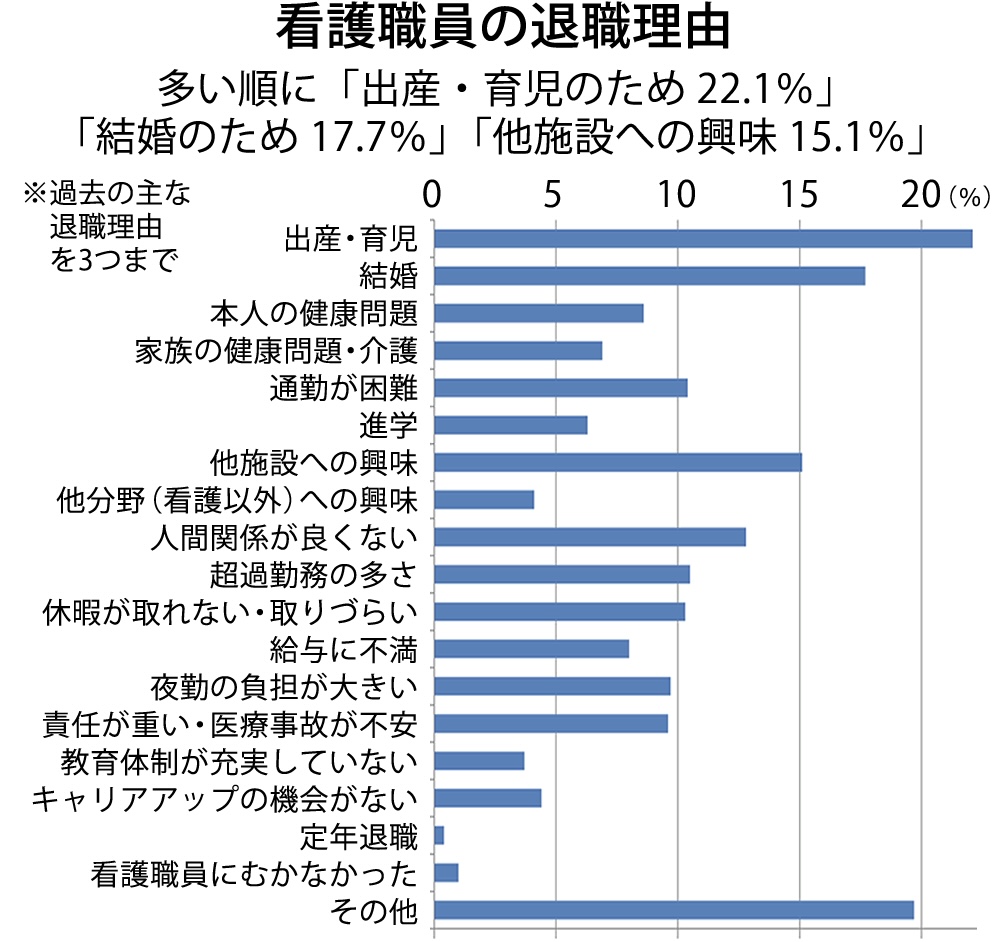

厚生労働省の『看護職員の現状と推移』によると職場で働く看護師の最も多い退職理由は「出産・育児のため」でした。

(引用:厚生労働省「看護職員の現状と推移」)

厚生労働省の報告から分かる通り、出産・育児を理由として看護師を退職する方は多数います。

このことからも、出産・育児は仕事を続けていく上で大きな課題となることがわかります。

子育て中の看護師の退職者が多い理由を以下で確認していきましょう。

子育て中のママナースのオンコールが大変な4つの理由

子育て中の看護師は訪問看護のオンコールに大変さを感じる方が多くいます。子育て中のオンコールが看護師に負担になる理由は以下の4つです。

- 子どもの預け先を確保しなければならない

- 前もって家事を済ませなければならない

- 周囲の理解を得る必要がある

- 体力的な負担

それぞれの詳細を確認していきます。

理由①:子どもの預け先を確保しなければならない

オンコールは、電話での対応のみで終われば良いですが、場合によっては出動が必要となります。

出動が必要な場合に、子どもが1人で留守番をできない年齢であると放置していくことはできません。

そのため、出動の際に子どもの届出先を複数確保する必要があります。

保育園や学童保育、親などにオンコール出動時に子どもを預かってもらう準備をしておかなければなりません。

オンコール出動時に子どもの預け先の確保も子育て中の看護師の負担となります。

理由②:前もって家事を済ませなければならない

オンコールで出動となる場合はそれほど多くはありません。

しかし、だからといって家事を後回しにしていると、出動が必要となる場合に家庭のことができなくなります。

夕食どきや早朝の出動の場合、子どもの食事の準備ができないまま自宅を開けなければなりなくなります。

特に子どもが乳児の場合は、食事が与えられないことがあってはいけません。

あらかじめ、出動を考えて食事の準備や家事を行わなければならない点も子育て中の看護師が大変な理由と言えます。

理由③:周囲の理解を得る必要がある

オンコールはいつ出動があるかわからないため、子どもの面倒や家事を任せるために以下の方々の理解を得る必要があります。

- 配偶者

- 自分・配偶者の両親

- 職場で働くスタッフ

- 保育園

事情を説明して周囲からの理解を得なければならない点も、人によっては精神的なストレスにつながります。

周りとの人間関係を良好に保ちながらオンコールを行うことに大変さを抱える方もいるのです。

理由④:体力的な負担

オンコールによる出動があると通常の勤務時間に加えて時間外労働が発生します。

配偶者と家事の分担をしていたとしても、子育てには大きな体力が必要です。

自宅で子育てをするなかでオンコール出動による時間外労働が発生すると体力的な負担が増加します。

仕事に加えて子育てにも体力が必要な分、体力的な大変さを抱える看護師もいるのです。

医療機関がすべき対策

訪問看護においてオンコールの電話対応や出動は子育て中の看護師の大きな負担となります。

精神的・体力的なストレスは、離職につながる恐れがあるため注意が必要です。

子育て中の看護師の負担を削減するために医療機関に求められる対策は以下の3つです。

- 子育て中の看護師のオンコールを免除する

- 休日の確保

- オンコール代行サービスを導入する

各対策の詳細を確認していきます。

子育て中の看護師のオンコールを免除する

子どもが小さい場合や共働きで家事を配偶者に頼れない場合などで、オンコールの電話対応が難しい看護師もいます。

そのため、医療機関や訪問看護ステーションの医療体制に問題がない場合は子育て中の看護師のオンコールを免除する医療機関も多数あります。

また、子育て中のみ雇用形態や勤務時間を柔軟に配慮する職場づくりも大切です。

休日の確保

オンコールの待機回数に応じて、休暇を増やすことも子育て中の看護師の負担削減につながります。

特にオンコールの出動回数が多い医療機関では、オンコールで出動した翌日も通常通り出勤しなければならないケースがほとんどです。

この場合、精神的にも体力的にも看護師の大きな負担となります。

あらかじめ、オンコール待機の回数に応じて休暇を増加させることで看護師の精神的・体力的な負担を軽減できるでしょう。

オンコール代行サービスを導入する

オンコール代行サービスの導入も子育て中の看護師の負担削減に効果的です。

医療機関や訪問看護ステーションで行うオンコールを外部機関へ委託することで、電話対応や出動が不要となり子育て中の看護師の負担を削減できます。

また、これまでオンコールで配置していた人員もオンコールの対応が必要なくなるため日中の業務に集中できるでしょう。

夜間や休日のオンコール代行に対応したサービスを利用することで看護師の負担を削減でき、働きやすい職場づくりにつながります。

訪問看護で働く子育て中の看護師のオンコールに関するよくある質問

オンコールを導入している事業者は増えていますか?減っていますか?

厚生労働省によると平成28年から令和4年にかけてのオンコールを導入する訪問看護事業者の割合は以下の通り報告されています。

| 年 | オンコールを導入する訪問看護事業者の割合 |

| 平成28年 | 77% |

| 平成29年 | 79% |

| 平成30年 | 81% |

| 令和元年 | 82% |

| 令和2年 | 83% |

| 令和3年 | 84% |

| 令和4年 | 86% |

(引用:厚生労働省「訪問看護資料」)

ここ数年、オンコールを導入する訪問看護事業者は増加しており、今後もオンコールを行う事業者の割合は増加していくことが予想されています。

子育て中の看護師が知っておくべき制度はありますか?

日本政府は子育て中の看護師が働きやすいようにさまざまな制度を制定しています。

例えば、厚生労働省により2009年に義務化された育児短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)では子どもが3歳になるまでの間、1日の所定労働期間が原則6時間に短縮できる権利を保障しています。

また、短時間正社員制度は育児との両立はもちろん、介護との両立やその他さまざまな事情によってフルタイムで働けない社員に適応される制度です。

各制度をうまく利用することで、子育てとのバランスをとりながら働くことが可能となります。

訪問看護のオンコールで出動はどれくらいの割合でありますか?

公益社団法人日本看護協会医療政策部が行った調査によると、オンコール待機中の看護師が出動した回数は1~2回が 41.0%で最も割合が高く、次いで「0回」(33.9%)と続き、平均出動回数は 1.6 回と報告しています。

訪問看護において1ヶ月あたりの出動回数は0回〜2回が74.9%を占めており、出動は滅多にないことがわかります。

(参考:公益社団法人日本看護協会医療政策部「訪問看護実態調査」)

ただし、オンコールによる出動はいつ訪れるかわからないためいつでも出動できる準備をしておく必要があります。

子育て中のママナースが働きやすい職場環境を整えよう!

多くの医療機関や訪問看護ステーションではオンコールを導入しているため、子育て中のママナースも出動を求められる場合があります。

しかし、子育て中のママナースは子どもの預け先の確保や体力的な負担などオンコール出動に大変さを抱える方が多いのも事実です。

子育て中のママナースの負担を削減するために、オンコールの免除やオンコール代行サービスの導入を検討してください。

働きやすい職場環境を整えることで、看護師の離職が少なくなり安定的な組織運営ができるでしょう。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED