リモート診療を導入するメリット・デメリットは?普及率や必要な機器も合わせて解説!

2024.04.22

2025.05.26

この記事の著者

「リモート診療を導入するメリットやデメリットが知りたい」「リモート診療の普及率や必要な機器は?」

リモート診療の導入を検討している医療機関のなかにはこのような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

リモート診療を導入することで医療機関、診療を受ける患者の双方に多くのメリットが得られます。

本記事では、医療機関がリモート診療を導入するメリットとデメリットを紹介します。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

リモート診療とは

リモート診療とは、スマートフォンやパソコン、タブレットなどのデジタルデバイスを利用してWeb上で診察を提供する医療サービスのことです。

近年のデジタル化の進歩により、患者が医療機関に訪れなくても診察を受けることが可能となりました。

リモート診療を導入することで、遠方に住む方々や来院が難しい患者にも継続的な医療提供が可能となります。

リモート診療の提供に必要な機器

医療機関がリモート診療を提供するためには、診察に必要な機器やシステムを整える必要があります。

- オンライン診療システム

- パソコンやスマートフォンなどの情報通信機器(カメラ・マイク付き)

- インターネット環境

リモート診療の普及率

新型コロナウイルス感染症の流行により院内感染を防ぐために医療機関での導入が進みました。

総務省の「令和4年情報通信白書」によると新型コロナウイルス感染症が流行する前のリモート診療の普及率は約5%、同感染症の流行後は約15%まで増加しました。

(参考:総務省「令和4年情報通信白書」)

このように、新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけにリモート診療が注目を集め、多くの医療機関で導入が進められている現状にあることがわかります。

医療機関がリモート診療を導入するメリット

医療機関がリモート診療を導入することで得られるメリットには以下の4つがあります。

- 再診率の向上

- 他の医療機関との差別化

- 遠方の患者を診察できる

以下でそれぞれのメリットの詳細を確認していきます。リモート診療を導入する際に役立ててください。

メリット①:再診率の向上

患者のなかには仕事や学業など日々の生活が忙しく、医療機関になかなか訪れられない方もいます。

その場合に医療機関がリモート診療を提供することで患者は医療機関に訪れなくても診察を受けることが可能となります。

これまで、医療機関に訪れることが難しかった患者でもリモート診療を提供することで利便性が高まり診察を受けやすくなります。

その結果、再診率が向上し、患者への継続的な医療提供が可能となるのです。

メリット②:他の医療機関との差別化

リモート診療を導入することで他の医療機関との差別化を図れます。現状のリモート診療の普及率は15%とそこまで高くはありません。

リモート診療を導入している医療機関は比較的少ないため、患者が集中すると予約が取れないこともあります。

リモート診療を導入していない医療機関との差別化を図ることで、リモート診療を受けたい患者の集患につなげられるのです。

メリット③:遠方の患者を診察できる

リモート診療を導入することで、遠方の患者の診察が容易となります。

例えば、転勤などで患者が遠くへ引っ越さなければならない場合、これまで通りの医療の提供が難しくなります。

リモート診療を導入していれば、地理的な障壁を取り除いた診療が可能となるのです。

患者に提供できるメリット

リモート診療は仕事などで忙しく医療機関に行きにくい患者にとって非常に便利な診療方法です。

オンライン診療を導入することで患者に提供できるメリットを4つ紹介します。

- 交通費や通院時間が削減でき継続的に受診しやすくなる

- 自宅でリラックスしながら診察を受けられる

- 24時間いつでも予約できる

- 二次感染リスクを減らせる

以下でそれぞれの紹介を確認していきます。

メリット①交通費や通院時間が削減でき継続的に受診しやすくなる

患者が医療機関に訪れて診療を受けるためには、通院時間や交通費が必要となります。

医療機関がリモート診療を提供することで、患者は通院時間や交通費の負担なく診療を受けられます。

リモート診療を提供することで、患者は自宅にいながら診療を受けられるため、交通費や移動時間の負担なく継続的に治療が受けやすくなるのです。

メリット②:自宅でリラックスしながら診察を受けられる

リモート診療を提供することで患者は自宅にいながら自身の都合に合わせて診察を受けられます。

そのため、医療機関を訪れて診察を受ける場合と比べてリラックスして診察が受けられる点がメリットとなります。

また、高齢の方の場合は医療機関に訪れるために家族のサポートを受けなければならない場合もありますが、リモート診療の場合は家族の負担を減らせるため、周囲に気を遣うストレスも少なくなります。

メリット③:24時間いつでも予約できる

オンライン予約を利用することで、患者は24時間いつでも予約ができるようになります。

そのため、医療機関の営業時間内に電話をすることが難しい方でも、都合のよい時間に予約することが可能です。

予約方法は医療機関によって異なりますが、希望の診療時間を選び、個人情報や問診表を記入するだけで簡単に予約が完了するところがほとんどです。

スマートフォンから簡単に予約が取りやすい点も患者のメリットといえます。

メリット④:二次感染リスクを減らせる

インフルエンザのような季節性の感染症が流行する時期は医療機関に訪れることが却ってリスクとなります。

医療機関がリモート診療を提供することで、患者は二次感染のリスクなく診療が受けられるようになります。

リモート診療のデメリット(課題)

リモート診療は医療機関や患者に対してメリットが豊富な一方で、デメリットもあるため注意が必要です。

リモート診療を導入するデメリットは以下の6つです。

- 導入コストが必要

- 医師や患者がシステム利用に慣れる必要がある

- 診断のための情報が十分に得られない場合がある

- 処置や検査ができない

- セキュリティ面の不安がある

- 通信不良により診察を行えない場合がある

リモート診療のデメリットも理解したうえで導入を検討してください。

課題①:導入コストが必要

リモート診療を導入するためには、リモート機器の購入などでコストが必要です。

リモート機器の導入コストは医療機関の規模によっても異なりますが、数万円〜数十万円程度の費用が必要となる場合があります。

なお、大規模な医療機関の場合では数百万円程度の費用が発生する場合もあるため、費用の詳細についてあらかじめ事業者に確認しておくことが大切です。

また、外部事業者のリモート診療システムを導入する場合は月額の運用費用が発生する場合もあります。

リモート診療を行うためには、このような経費が必要であることを理解して導入を検討しなければなりません。

課題②:医師や患者がシステム利用に慣れる必要がある

リモート診療を行うためには、オンラインシステムの利用方法を理解しなければなりません。

そのため、デジタルデバイスの利用に慣れていない医療スタッフにとって、システムに慣れるまでの期間がストレスになる場合があります。

また、リモート診療を行うためには患者もオンラインシステムを利用できなければなりません。

高齢者などデジタルデバイスを使いなれていない場合はリモート診療を提供できない可能性もあるため注意が必要です。

課題③:診断のための情報が十分に得られない場合がある

オンライン診療では患者の聴診・触診が難しく診断のための情報収集が制限されます。

そのため、対面診療に比べ患者の状態を正確に把握するのが難しい点もデメリットとなります。

課題④:処置や検査ができない

リモート診療ではオンラインでの診察となるため患者への処置や検査が行えません。

そのため、処置や精密検査が必要な場合は患者に医療機関まで受診してもらう必要があります。

課題⑤:セキュリティ面での不安

リモート診療は、医師と患者の診察をインターネット回線を介して行います。

リモート診療でやり取りされる医療データはプライベートな個人情報であるため、セキュリティ対策は最重要課題です。

厚生労働省では「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を発行して多様化・巧妙化するサイバー攻撃の医療機関向けの対応策をまとめています。

医療機関がリモート診療を行う場合は、ガイドラインに沿って不正アクセス等から秘密情報を守るための積極的な対策が必要となります。

課題⑥:通信不良により診察を行えない場合がある

リモート診療は通信トラブルが発生すると診療が行えない点もデメリットです。

通信不良のトラブルによって診察が行えなくなると、あらかじめ予約していた患者からの医療機関へ対する信頼は低下します。

そのため、通常トラブルがおこらないように通信品質の向上やバックアッププランの確立が求められます。

リモート診療に関するよくある質問

リモート診療の提供が難しいと言われる理由はなんですか?

医療機関ではそもそも医療業務のオンライン化が難しいという医療スタッフの意見があります。

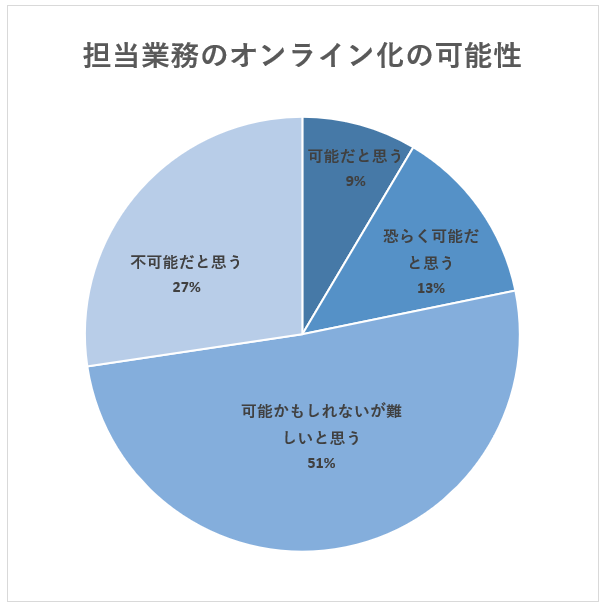

医師転職研究所によると、業務のオンライン化が「不可能だと思う」「可能かもしれないが難しいと思う」と回答した医師の割合は75%以上にのぼることが報告されています。

(引用:医師転職研究所「医療のオンライン化・遠隔化の現状と今後の可能性は?」)

この理由として、「検査が必要な診療においてはリモートで不可能」「オンライン上では患者から得られる情報に限りがある」といった回答が見られました。

オンラインで患者に対して提供できる医療に限界があるため、難しいと答える医療スタッフが多いのです。

医療業務のなかでオンライン化が難しい業務はなんですか?

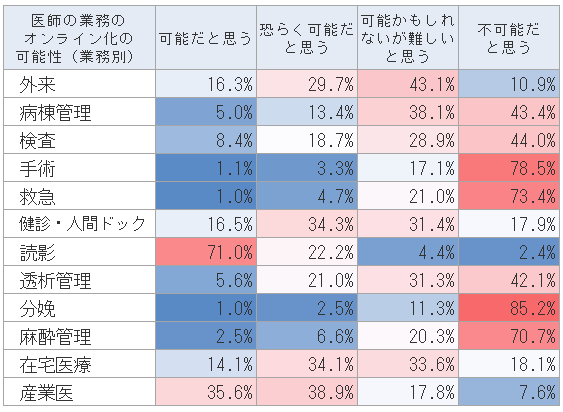

業務内容によってオンライン化がしやすい業務、しにくい業務が異なります。

(引用:医師転職研究所「医療のオンライン化・遠隔化の現状と今後の可能性は?」)

医師転職研究所が医師の業務のオンライン化に関するアンケートをとった結果、「可能だと思う」「恐らく可能だと思う」と過半数以上が回答した業務は、「健診・人間ドック」「読影」「産業医」です。

一方で、「手術」「分娩」など直接医療機関に訪れないとできない業務はオンライン化が難しいと回答されています。

患者ファーストの医療体制を整えよう!

リモート診療の導入は、医療機関にとっても患者にとってもメリットが豊富です。

コストやセキュリティ面など課題はありますが、導入することで患者ファーストの医療提供が可能となります。

また、診察が受けやすい医療機関は患者からの信頼や満足度を高められるためより多くの集患につながることでしょう。

リモート診療の導入を検討してよりよい医療体制の充実へとつなげてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED