研修医の次の専攻医とは?専攻医になるまでの流れや知っておくべき制度を紹介!

2024.08.06

2025.05.26

この記事の著者

「研修医の次の専攻医とは?」「専攻医になるための流れが知りたい」このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

研修医とは、医師免許を取得した後に臨床医になるための研修を受けている医師のことです。

臨床研修は初期研修と後期研修に分かれており、後期研修が「専攻医」に該当し、研修医の次のキャリアとなります。

本記事では、国家資格取得後の医師のキャリアを踏まえたうえで、専攻医になるまでの流れを詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

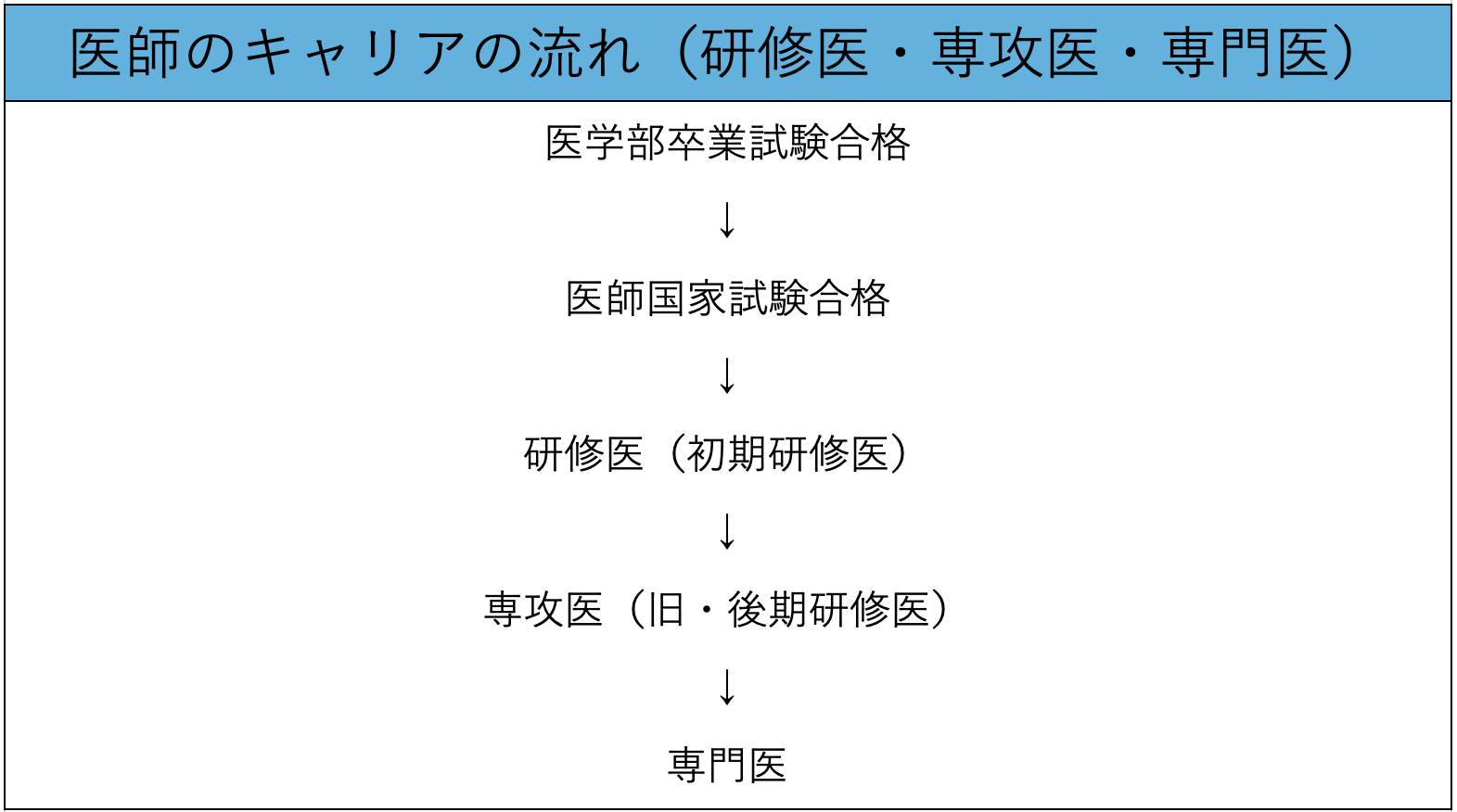

国家資格取得後の医師のキャリア

国家資格取得後の医師の主なキャリアの流れは以下の通りです。

- 国家試験合格

- 研修医

- 専攻医

- 専門医

ここからは、具体的に研修医や専攻医、専門医の違いについて解説します。

研修医と専攻医の違い

| 特徴の違い | |

| 研修医 | 医師免許を取得後に臨床医としての基礎的なスキルや知識を身につけるための研修を受ける医師のこと |

| 専攻医 | 研修医として研修期間を終えた後に特定の診療科で専門的な知識と技術を身につけるための研修を受ける医師のこと |

研修医は、医師免許を取得したばかりの医師であり、臨床医としての基礎的なスキルや知識を身につけるための研修を受ける段階です。

初期研修の期間は一般的に2年間(参考:厚生労働省 「現在の新医師臨床研修制度」)で、内科や外科、救急医療など、さまざまな診療科をローテーションしながら幅広い経験を積みます。

医療現場での実践を通じて、基本的な診療能力や患者対応能力を養い、医師としての基盤を築いていきます。

一方、専攻医は、研修医の期間を終えた後に特定の診療科での専門的な研修を受ける医師のことを指します。

専攻医は、選択した診療科での高度な知識と技術を習得するための研修を行い、専門医資格の取得を目指します。

後期研修の期間は一般的に3〜5年にわたり、臨床研修よりも長い研修期間が必要となります。

専攻医と専門医の違い

| 特徴の違い | |

| 専攻医 | 研修医として研修期間を終えた後に特定の診療科で専門的な知識と技術を身につけるための研修を受ける医師のこと |

| 専門医 | 専攻医としての研修を修了し、所定の試験に合格して正式に専門医資格を取得した医師のこと |

専攻医は研修医の期間を終えて専門知識と技術を習得するための研修を受ける医師のことを指しますが、専門医は、専攻医としての研修を修了し、所定の試験に合格して専門医資格を取得した医師のことです。

特定の診療科における高度な専門知識と技術を認められた医師であり、各分野での診療、教育、研究においてリーダーシップを発揮することが期待されます。

研修医から専攻医になるまでの流れ

研修医から専攻医になるまでの流れは、主に以下の通りです。

- 専攻医登録

- プログラムの選択

- 希望施設の一次募集へ応募

- 面接・時間

- 合格発表

詳しく解説します。

①専攻医登録

最初に行うのが専攻医登録です。日本専門医機構のホームページ、または専門研修希望分野の学会のホームページから専攻医登録サイトにアクセスし、自身の専攻医としての基本情報を入力します。

研修を受けるには、所定の条件を満たし、専門研修プログラムに登録する必要があります。

登録手続きは、研修医が選んだ専門研修機関(大学病院や専門病院など)を通じて行われます。

②プログラムの選択

専攻医登録が完了したら、プログラムの選択に移ります。専攻医登録サイトでは、各研修プログラムが掲載されており、具体的なプログラムの内容を確認できます。

ここで注意したいのが、応募できる研修プログラムは複数選べないことです。

日本専門医機構では、初期研修のようなマッチング制度が設けられていないため、自分で応募先を選定しなければなりません。

応募後は、プログラム別に面接試験が行われ、採用された場合にのみ研修を開始することが可能です。

③希望施設の一次募集へ応募

プログラムの選択が完了したら、自分が希望している医療機関の一次募集へ応募しましょう。

応募期間中に自分が希望している医療施設に足を運び、職場の雰囲気や環境などを確認し、一次募集の応募先を決定します。

その後、専攻医登録サイトを通じて応募手続きを行います。

④面接・試験

一次募集へ応募したあとは、応募先の医療施設の責任者から選考の詳細な案内が届き、各プログラムにおいて面接や試験が実施されます。

面接では、これまでの研修経験や今後のキャリアプランについて問われることが多いようです。

面接前に、事前に想定される質問を予測しておき、対策しておきましょう。

⑤合格発表

面接・試験が終わったら、合格発表を待ちましょう。プログラムごとの選考基準に従って試験の結果が決定され、応募者に通知が送られます。

合格すると採用通知が届き、プログラム統括責任者の指示に従って研修の準備を進めます。

面接や試験に合格し、プログラムに採用されると、専攻医としての研修が正式に開始されます。

専攻医の仕事内容

専攻医は、基礎研修後、特定の診療科で専門的な研修を受ける医師です。

特に専門分野に特化した診療を通じて、特定の疾患に対する理解を深め、効果的な治療法を学びます。

また、専攻医は多くの場合、夜間や休日の当直業務も担当します。当直業務では、緊急患者の対応や入院患者の管理を行い、迅速な判断と対応が求められるでしょう。

この経験を通じて、緊急事態に対する対応能力や医療現場での即応力を鍛えることが可能です。

専門医制度と新専門医制度の違い

2018年4月より、従来の「専門医制度」から「新専門医制度」へと改正が行われました。ここでは、専門医制度と新専門医制度の違いとして以下3つの内容について詳しく解説します。

- 専門医制度とは

- 新専門医制度ができた背景

- 新専門医制度とは

専門医制度とは

専門医制度とは、医師が特定の診療分野において高度な知識と技術を習得したこと、およびその専門性を公式に認定する制度です。

一般的に、医師免許取得後に臨床研修を経て医師としての基礎的なスキルを身につけます。その後、特定の診療分野に進むことを希望する医師は、さらに専門的な研修を受けることになります。

これが専門医制度の入り口です。各診療分野ごとに設定された研修プログラムに従って、一定期間、臨床経験を積みながら高度な専門知識と技術を習得します。

専門医は、特定の診療分野における高い専門性を公式に認められた医師の証明となり、患者や医療機関から信頼を得られます。

新専門医制度ができた背景

2018年4月より新専門医制度が導入された背景として、従来の専門医制度は各学会が独自に運営しており、専門医資格の認定基準やプロセスに統一性が欠けていた点が取り上げられました。

そのため、新専門医制度により、第三者機関である日本専門医機構が専門医資格取得に必要な研修プログラムの認定を行うことで、専門医の認定基準を標準化するために制度改正が進められたのです。

新専門医制度とは

新専門医制度は、日本における医師の専門資格認定のプロセスを統一し、質の高い専門医を育成するために導入された制度です。従来の専門医制度が改正され日本専門医機構によって正式に制度が開始されました。

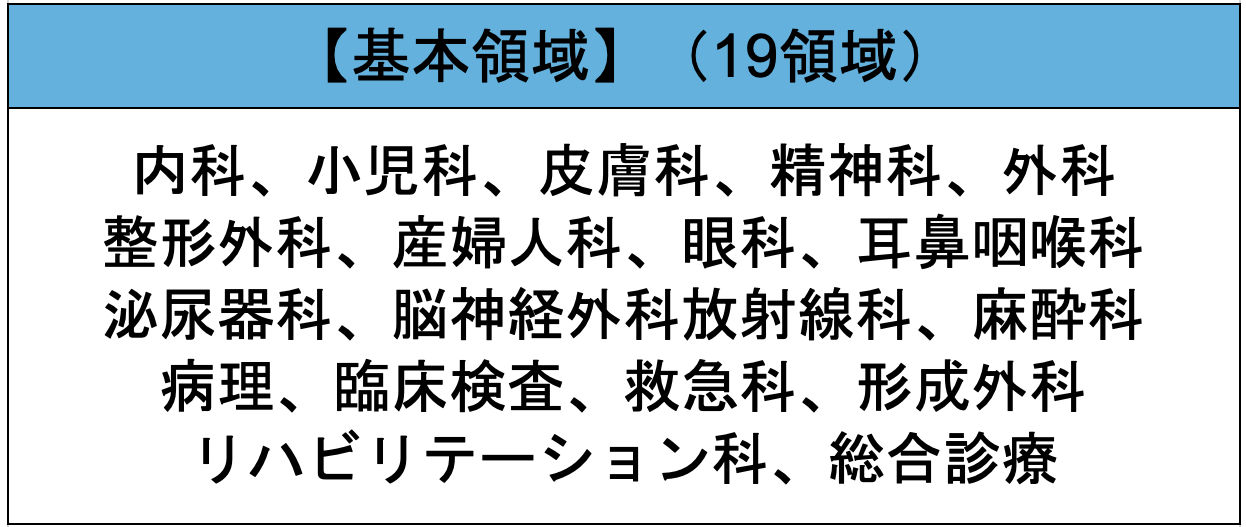

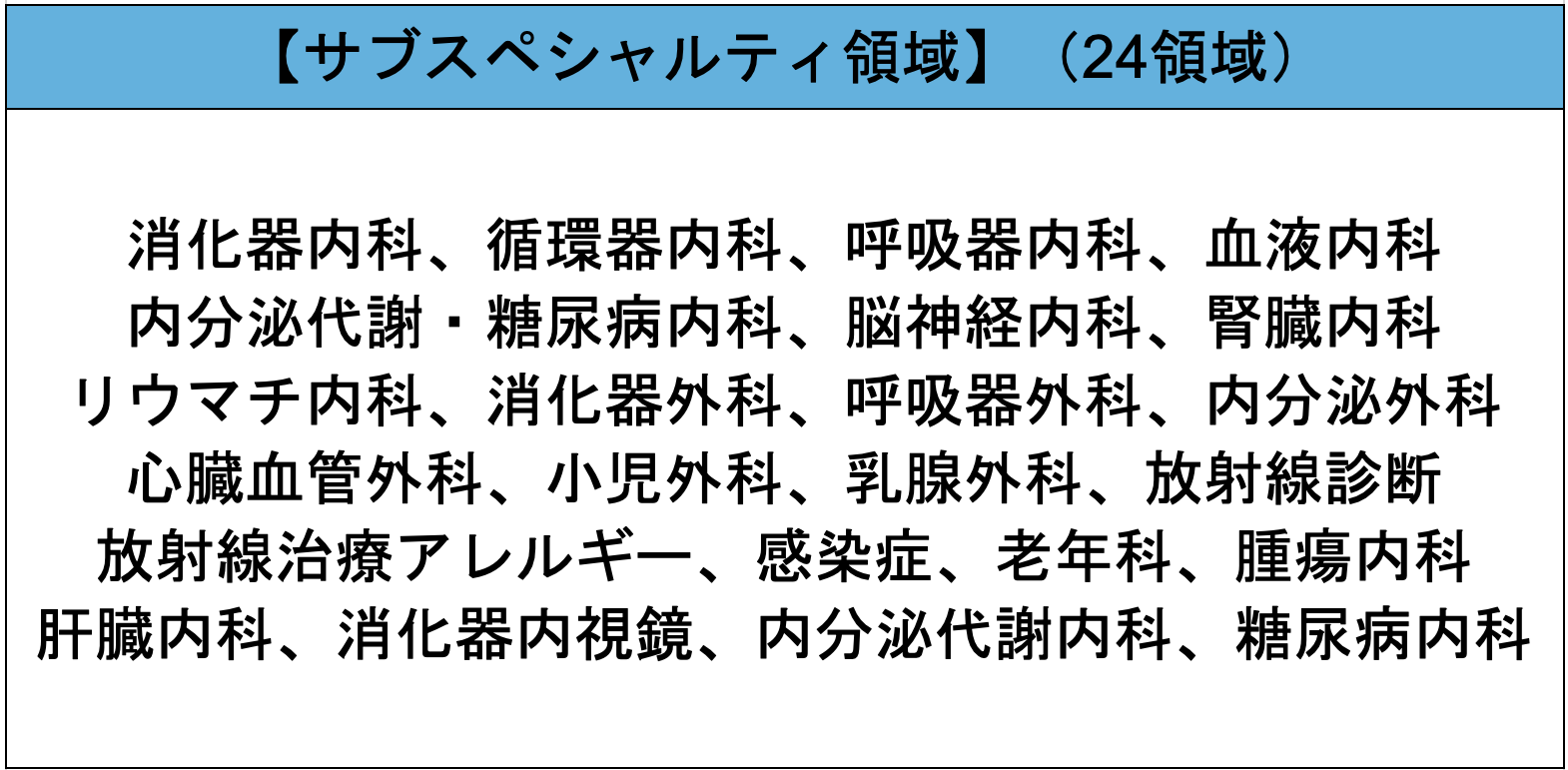

新専門医制度の専門研修プログラムは、「基本領域」と「サブスペシャルティ領域」の2段階で構成されています。

基本領域では、専門医になるために19科目のなかから専門研修プログラムに参加して専門医資格の取得が必要です。

(参考:日本専門医機構「基本領域およびサブスペシャルティ領域一覧」)

基本領域の専門医を取得した医師は、より深めたい専門性に応じてサブスペシャルティ領域の研修を選びます。

サブスペシャルティとして認められる領域には以下の24種類があります。習得することでより専門性の高い領域の専門医を目指すことができます。

(参考:日本専門医機構「基本領域およびサブスペシャルティ領域一覧」)

医師の一般的なキャリアパス

医師となるまでの道のりは多岐にわたり、医学生は卒業後に臨床研修を経て、病院やクリニックで実際の医療現場に携わります。

この研修期間は、多くの医師が自らの専門分野を見定める重要な期間です。

その後、専攻医・専門医としてさらなるスキルアップを図るため、各自のキャリア目標に沿って資格の取得を目指すのが一般的です。

臨床研修を終えた医師の90%以上が専門医資格の取得を希望

臨床研修を終えた医師の多くが、さらなる専門性を追求しています。日本では、約90%以上の医師が専門医資格の取得を希望し各専門分野でのキャリアを築く傾向にあります。

専門医資格は、特定の医療領域での診療、研究、教育の分野でリーダーシップを取るうえで重要であり、医師としての幅広いキャリア展開を可能にします。

専攻医に関する基本情報

専攻医に関する基本情報を紹介します。

- 専攻医の期間

- 専攻医の年齢

- 専攻医の年収

それぞれ確認して専攻医についての理解を深めてください。

専攻医の期間

専攻医としての研修期間は、専門分野によって異なる場合がありますが一般的に3年から5年程度です。

この期間中、指導医のもとで専門分野における臨床技能や研究能力を高めます。専攻医は特定の医療機関に所属し、診療に従事しながら、定期的に評価を受けることとなっています。

実際の医療現場での対応力を鍛えつつ、高度な専門性を習得していきます。

専攻医の年齢

専攻医になる年齢は、医師免許取得後にすぐに専攻医プログラムに参加する場合もあれば、数年間の臨床経験を積んでから進む場合もあり、一般的に30歳前後であることが多いです。

日本では医学部を卒業し医師国家試験を経て医師免許を取得した後、初期研修を終了する時点で約26歳前後であることが一般的です。

その後、数年におよぶ専攻医としての研修を経て、多くの場合は30代前半に専門医資格の取得をする傾向にあります。

専攻医の年収

専攻医の年収は、勤務する医療機関やその地域、専門分野によって異なるため一概には言えません。一般的には600万円から900万円程度が相場とされています。

初期研修医に比べてやや高めの給与が設定されることが多いですが、専門医としての認定を受けた医師に比べるとまだ学習途中の立場にあるため収入は相対的に低いことがあります。

また、勤務条件や時間外労働の状況によっても年収に差が生じる場合があります。

しかしながら、専攻医はこれからのキャリアにおいての重要な経験を積む時期であるため、給与だけでなく学びの機会や将来の展望を見据えた働き方が求められます。

医師のキャリアに関するよくある質問

最後に、医師のキャリアに関するよくある質問に回答します。

- 医師免許取得後に研修医と専攻医の研修は必ず受けなければならないですか?

- シーリング制度とは何ですか?

疑問点や不安なことなどは、あらかじめ解決しておき、安心して医師としてのキャリアを積めるようにしましょう。

医師免許取得後に研修医と専攻医の研修は必ず受けなければならないですか?

医師免許取得後に医師として従事するためには研修医の初期臨床研修は必ず受けなければなりません。

「医師法第16条の2第1項」では、診療に従事しようとする医師に対して、初期臨床研修を受けることが定められています。

そのため、病院や診療所で診療に従事するためには、必ず初期臨床研修を受ける研修医としての段階を経る必要があります。

一方、専門医を取得する意志がない場合は専攻医の研修を受ける必要はありません。専攻医の研修を受けなくても臨床の仕事に従事することは可能です。

シーリング制度とは何ですか?

シーリング制度とは、臨床研修を終えた専攻医の採用定員に上限を設けることで、医師の地域偏在を是正することを目的に2020年に始まった制度です。

近年では、首都圏など一部の地域に医師が集中したり、人気のある診療科に医師が偏ったりなどによる医師不足・医師偏在が課題となっています。

シーリング制度は、医師を効率的に分配し地域に関わらず患者に対して適切かつ公平な治療を行うために導入されました。

スタートしたばかりの制度であるため、今後の展開に期待されています。

専攻医とは専門医を目指す段階の医師

専攻医は、専門医を目指すために必要なキャリアです。

医師としての基礎的なスキルを身につけた後、特定の診療分野での高度な知識と技術を習得する段階となります。

特定の領域の専門性を高めてキャリアアップを図りましょう。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED