地域医療の医師不足はなぜ起こる?問題点や課題改善のための対策を詳しく解説!

2024.08.06

2025.05.26

この記事の著者

「地域医療で医師不足が問題とされているのはなぜ?」「課題を解決するための対策が知りたい」

地方で医療を提供する医療機関のなかにはこのような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

現在、医療業界では医師不足が問題となっています。特に地方では深刻で、住民が十分な医療サービスを受けられないケースも少なくありません。この背景には、首都圏への医師の集中や診療科の偏在があげられます。

本記事では、地域医療で医師不足が発生する問題点や課題改善のための対策について解説します。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

医療における地域偏在の現状と背景

近年、地域医療の現場において、医師不足が深刻な問題となっています。まずは医師の地域偏在の現状として以下の2つを紹介します。

- 医師の地域偏在の現状と背景

- 医師不足が顕著な診療科

それぞれ確認していきます。

医師の地域偏在の現状と背景

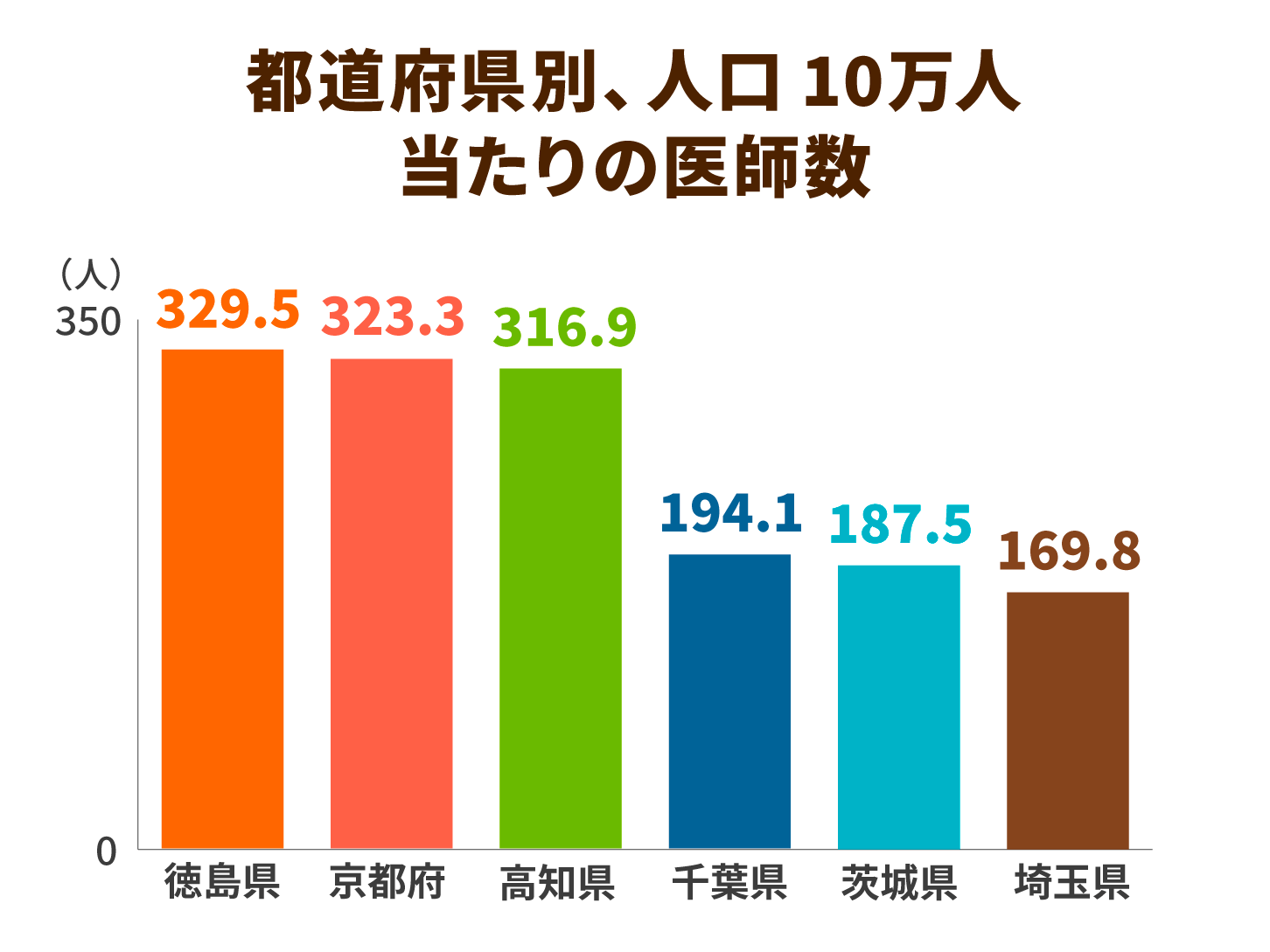

医師不足の地域とそうでない地域の地域間格差が生じています。厚生労働省が行った都道府県別の医師数の比較調査によると、人口10万人あたりの医師数は、1位の徳島県では329.5人であるのに対し、47位の埼玉県では169.8人となっており2倍の開きがあります。

(参考:厚生労働省「2022年医師・歯科医師・薬剤師統計の概要」)

地域による医師数の格差は、地域住民の健康状態に直接影響を与えるため、早急な対策が必要です。

医師の地域偏在が顕在化した背景にはいくつかの要因があります。なかでも大きな原因は、都市部への人口集中です。2004年の新医師臨床研修制度の導入により、研修医が出身大学以外の病院を研修先として選択できるようになりました。

都市部は生活環境が充実しており、医師にとっても働きやすい環境が整っています。

そのため、多くの医師が都市部での勤務を希望し、地方に残る医師が少なくなったため地域偏在が顕在化したのです。

医師不足が顕著な診療科

都心や地方に限らず、特定の診療科では医師不足が顕著になってきています。特に、産婦人科や小児科などは、慢性的な医師不足に悩まされています。厚生労働省のデータによると、医師が最も多い診療科は「内科」で、全体の28.3%を占めていますが、産婦人科は全体の3.5%、小児科は同8.2%と医師不足が深刻化しています。

偏りの原因のひとつは、医師の負担の大きさです。例えば、産婦人科では出産時のリスク管理が求められるため、医師の負担が大きくなります。

また、小児科では、夜間や休日の緊急対応が頻繁に発生するのが特徴です。このように、労働条件が過酷である診療科ほど敬遠されやすく、近年の若手医師は「3ない科」を好む傾向があります。

| 【3ない科】ガンがない救急対応がない当直がない |

(参考:厚生労働省「2022年医師・歯科医師・薬剤師統計の概要」)

地域医療で医師不足が発生する4つの問題点

地域医療で医師不足が発生する3つの問題点を紹介します。

- 医学部の入学定員の制限

- 女性医師が働く環境の整備不足

- 医療訴訟の増加

それぞれ、解説します。

問題点①:医学部の入学定員の制限

地域医療の医師不足を深刻化させる要因のひとつに、医学部の入学定員を制限したことがあげられます。1997年から大学の医学部は医師が増えすぎないように、入学定員が抑制されました。

そのため、全国の医師数に制限がかけられている期間が長く続きました。このような状況が、医師不足に拍車をかけています。

高齢化が進むなかで医師不足が顕在化してきたため、2008年から入学定員を過去最大に増やしたことで、医師数は徐々に増加傾向にあります。しかし、これまで定員を抑制していた時期が長かったため、医師の供給が医療需要に追いついていないのです。

問題点②:女性医師が働く環境の整備不足

女性医師が働きやすい環境の整備不足も、医師不足を悪化させる要因のひとつです。育児や家庭との両立がしにくい環境は、女性医師にとって大きな障壁となっています。

特に地方では、保育施設の不足や周囲の理解不足などが問題となっているケースも少なくありません。そのため、一時的に休職しなければならなかったり、退職したりするのです。

このような状況が、女性医師の地域医療への参加を妨げる原因となっています。

問題点③:医療訴訟の増加

近年は医療訴訟が増加傾向にあります。このような状況も医師不足の原因のひとつです。医療訴訟が増加すると、医師は自分の診療行為に対するリスクを意識するようになります。

このような理由で、最新設備が導入された都心の大病院や手術がない診療科を選ぶことによって、地方の医師不足や診療科ごとの医師の偏りが生まれるのです。

医師不足によって生じるさらなる課題

地方の医師不足は地域医療において以下の2つの課題を生じます。

- 医療の質の低下

- 業務量増加による離職

それぞれ、解説します。

医療の質の低下

医師不足が進行すると、医療の質の低下につながる恐れがあります。医師が少ないと一人当たりの患者数が増加し、診察や治療に十分な時間を割けません。その結果、患者への対応の遅れや医療ミスが増加するリスクが高まります。

また、医師が忙しすぎると、若手医師や医学生への教育や指導がおろそかになります。これにより、将来的な医療の質も低下する可能性があるのです。

業務量増加による離職

医師が不足すれば、一人当たりの業務量が増加します。業務量が増え、肉体的・精神的な疲労が蓄積し健康を損なう医師も少なくありません。また、業務量の増加はモチベーションの低下にもつながります。

過重労働が続くと仕事への意欲が失われ、やりがいを感じにくくなり医師の離職につながる恐れがあります。離職者が増えれば、さらに医師不足が深刻化し悪循環に陥るのです。

地域医療の医師不足問題の対策

地域医療の医師不足の問題を解決するための対策を5つ解説します。

- 代行サービスを利用する

- 医学部定員増加や医学部新設など制度の改善

- 医師の働き方の見直し

- 地域医療でキャリアを形成しやすくする

- 遠隔医療へのITの活用

それぞれ確認していきます。

対策①:代行サービスを利用する

医師の業務負担を軽減するためには、時間外の業務を代行するサービスの活用もひとつの対策です。地方の医師は地域に密着しているため、かかりつけ医として時間外や休日でも往診をするケースも多くあります。

このような往診業務を外部に委託することで、業務の負担が減ります。また、休みの日も呼び出しを気にする必要もなくなりワークライフバランスも取りやすくなります。

なお、夜間・休日のオンコールや往診にお悩みの医療機関はファストドクターにご相談ください。夜間・休日のオンコールや往診を代行し医療現場の負担削減をサポートいたします。

対策②:医学部定員増加や医学部新設など制度の改善

医学部の定員増加や医学部の新設も医師不足の対策の1つです。制度の改訂により、医師の絶対数の増加につながるでしょう。

また、診療科の偏り対策として、大学入試における地域枠制度があります。地域枠制度とは、卒業後に特定の地域や診療科に勤務することを条件にした入試選抜枠のことです。

この取組みにより、地域間の医療格差の解消や、人気のない診療科の医師の増加が期待できます。

対策③:医師の働き方の見直し

医師の長時間労働が課題になっています。解消するためには、多様な勤務形態の導入や労働時間の適正化など、働き方の改善が必要です。

また、福利厚生の見直しや、病院内保育所を設置するなどの子育て支援も有効です。

このような働きやすい環境整備が仕事への満足度を高め、離職率の低下につながります。

対策④:地域医療でキャリアを形成しやすくする

地域医療が敬遠される原因のひとつに、キャリアアップしにくい点が挙げられます。最先端の医療は都心の大規模病院に集中している傾向にあります。そのため「地方では十分な経験を積めないのではないか」と不安を感じる医師も少なくありません。

医師の不安をなくし、地方でもキャリアアップできるようにするために各都道府県ではキャリア形成プログラムの策定が進められています。この制度は「医師不足地域の医師確保」と「医師の能力開発」の両立を目的としたプログラムです。

地域枠を卒業した医師は都道府県からキャリア支援を受けながら、大学病院や医師が不足している医療機関、中核の病院などをローテーションで勤務します。地域医療でキャリアの形成をしやすくすることも医師不足の解消につながるでしょう。

(参考:厚生労働省「キャリア形成プログラムについて」)

対策⑤:遠隔医療へのITの活用

ITを活用した遠隔医療により、医師不足の地域でも首都圏に住む医師が住民の診察を行えるようになります。特に、オンライン診療は会話だけでなく患部の状況を見ることも可能なため、患者にとっても安心です。

遠隔医療の普及は、医師不足が深刻な地域でも質の高い医療サービスを提供する手段となり得るため、ITの活用は今後の地域医療の医師不足改善の鍵となるでしょう。

地域医療における医師の役割

地域医療における医師の役割は非常に重要です。患者一人ひとりに対して個別の治療を提供するだけでなく、地域全体の健康をサポートすることが求められます。

- 適切な治療と患者との信頼関係を構築する

- 地域住民に対して予防医療と健康増進の指導をする

- 地域医療連携を強化する

以下では地域医療における医師の役割の詳細を確認していきます。

適切な治療と患者との信頼関係を構築する

医師は患者に対して適切な診察と治療を行うことが求められていますが、それ以上に重要なのが患者との信頼関係を築くことです。

信頼関係が築かれることで、患者は自分の症状や不安を率直に打ち明けやすくなり、医師もより正確な診断と効果的な治療を提供することができます。

また、信頼関係は治療の継続においても重要で、患者が治療方針に納得し、積極的に治療に取り組む姿勢を導くことが可能になります。

医師の誠実なコミュニケーションや、患者の意見を尊重する姿勢が、信頼の基盤となるでしょう。

地域住民に対して予防医療と健康増進の指導をする

地域医療の現場では、医師が地域住民の予防医療と健康増進を主導する役割があります。具体的には、定期的な健康診断を通じて早期に疾患を発見し、健康相談を実施して病気の予防策を指導することが挙げられます。

また、生活習慣病の予防を目的とした健康教育やワークショップの開催も地域住民の健康増進につながります。

住民一人ひとりが健康に対する理解を深めることで、地域全体の疾病予防に役立ちますし、結果として医療費の削減にもつながります。

医師の知識と経験を活かし、地域全体の健康意識を高める活動を推進することが重要です。

地域医療連携を強化する

地域医療の質を向上させるためには、医師が地域医療連携を強化することが不可欠です。

病院や診療所、福祉施設との連携を密にすることで、患者に対する総合的なケアが可能となります。

特に高齢化が進む現代において、介護施設やリハビリセンターとの協力体制を構築し、患者の退院後のフォローアップをしっかりと行うことが求められています。

このような体制が緊急時の対応を迅速に行える基盤となり、地域全体の医療の質を向上させることにつながるのです。

地域医療の医師不足問題の対策を進めよう!

本記事では、地域医療で医師不足が発生する問題点や課題改善のための対策について解説してきました。

医師不足の問題は、単に医師の絶対数が足りないだけではありません。都心への集中や診療科への偏りなども医師不足を助長しています。

医師不足解消のためには、医学部の定員増加や地域医療でのキャリア形成の促進などの取り組みを進めていくことも必要です。

また、IT機器を用いて遠隔医療を導入することで医師が少ない地域に対しても首都圏の医師の医療提供が可能となります。

地域医療の医師不足問題の対策を進めて地域に関わらず質の高い医療を提供できるように体制を整えましょう。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED