特養の看護師の配置基準とは?看護師の育成や介護施設における効率的なコスト管理方法も解説

2024.08.23

2025.05.26

この記事の著者

特別養護老人ホームでは、看護師の配置基準が定められています。人員配置基準は、介護報酬改定などで変化する場合があります。人員配置基準の変更は施設に影響を与えるため、柔軟な対応が重要です。

本記事では、特別養護老人ホームにおける看護師配置基準や看護師配置基準を満たすうえで生じる課題の解決策などについて解説します。

特別養護老人ホームの看護師の配置基準に関する法律や配置基準を満たすための解決策について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

特別養護老人ホームにおける看護師配置基準

特別養護老人ホームにおける看護師の配置基準について、以下2つに分けて解説します。

- 特別養護老人ホームの人員配置に関する現行の法律と規定

- 基準に沿ったスタッフ配置の実例

特別養護老人ホームの人員配置に関する現行の法律と規定

特別養護老人ホームの看護師配置基準は、法律で定められています。

法律で定められている看護師配置基準は、以下のとおりです。

- 介護職員または看護職員 3:1

- 看護職員は常勤換算必要数、常勤1名以上

特別養護老人ホームは、従来型とユニット型に分かれます。基本的には、利用者3人に対して1人は介護職員または看護職員を配置する必要がありますが、ユニット型の場合は配置基準が変わり、3:1に加えユニットごとに1人以上の介護・看護職員を配置しなければいけません。

また、夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員または看護職員の配置が必要です。

これらの基準は、施設運営に直接的な影響を及ぼすため、管理職に法律を正確に理解させて遵守するようにしましょう。

基準に沿ったスタッフ配置の実例

看護師の配置基準では、労働力を人数ではなく勤務時間でカウントする考え方の常勤換算が重要となります。

たとえば、1週間で40時間勤務した常勤看護師を1人分とすると、1週間で20時間勤務した非常勤看護師は常勤看護師の半分の0.5人分の労働力となります。

特別養護老人ホームの人員配置基準を守ると、利用者が30人いる場合、10人の介護士または看護師が必要です。そのうち常勤看護師は1名以上配置しなければいけません。

10人のうち1人常勤の看護師を配置すれば、残り9人分の労働時間は非常勤で補ってもいいということになります。

特別養護老人ホームの人員配置基準に関する改定

特別養護老人ホームの人員配置基準については、介護報酬改定などに合わせて変化する場合があり、改定内容に沿って柔軟に対応する必要があります。ここでは、以下2点について解説します。

- 最近の改正と施設への影響

- 特別養護老人ホームでは看護師の重要性が高まる傾向

最近の改正と施設への影響

介護業界は、働く医療従事者の負担軽減や人材確保の困難さなどの理由から、介護報酬改定による人員配置の見直しが行われます。

平成28年度の診療報酬改定と令和3年度の介護報酬改定では、以下の内容が定められました。

- 常勤の医療従事者が、産前・産後休業および育児・介護休業を取得した場合、複数の非常勤従事者が常勤換算することで基準を満たすことを認める(平成28年度診療報酬改定、令和3年度介護報酬改定)

- 育児休業などで従業者が短時間勤務制度を利用し正社員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める期間は週30時間以上の勤務で常勤扱いとなる(平成28年度診療報酬改定、令和3年度介護報酬改定)

令和6年度の介護報酬改定では、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下内容が追加されました。

- 育児休業による短時間勤務制度だけでなく、治療と仕事の両立のために短時間勤務制度などを利用する場合も、週30時間以上の勤務で常勤扱いとなる

このような改定によって、人材確保の選択肢が広がり人員配置基準を守りやすくなったといえます。

参照:厚生労働省「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の報酬・基準について(検討の方向性)」

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

特別養護老人ホームでは看護師の重要性が高まる傾向

特別養護老人ホームでは、今後看護師の重要性が高まると予想されます。

その理由として、平成27年4月から利用者を要介護3以上の高齢者へと限定し、在宅での生活が可能な方以外の入居としたことが関係しています。

要介護度が高い利用者は医療への依存度が高くその分、看護師の需要が増えます。

また、高齢者が増えていくなかで、看取り対応も増えていくでしょう。看取りの対応のためには、看護体制の強化を進める必要があります。

このように今後は医療の需要が高まると同時に、看護師の確保も重要となってきます。看護師の人員確保をコスト面で懸念している場合は、看護師配置のための予算配分を見直してみてはいかかでしょうか。

厚生労働省「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の報酬・基準について(検討の方向性)」

特養における看護師の夜間オンコールについて

特養では、高齢者の健康管理が重要な課題となります。日中は常勤の看護師が勤務していますが、夜間にはオンコール体制が整えられることが一般的です。

夜間オンコールとは、緊急時に備えて看護師が自宅などで待機し、必要に応じて施設に出勤する制度です。

この体制により、利用者の安心安全を確保し、急な体調変化に対処することが可能となっています。

夜間オンコールの頻度について

日本看護協会の「特別養護老人ホーム・介護老人保健施設における看護職員実態調査報告書」によると特養の夜間オンコール待機中の電話対応の頻度は月に1〜2回程度であることが報告されています。

ただし、施設の規模や入居者の医療ニーズによっても変動します。看護師は持ち回りで夜間オンコールを担当することがストレスとなることも少なくありません。

夜間オンコールの手当について

夜間オンコールに対する手当は、勤務先の規程や地域、労働協定によって異なる場合が多いです。

一般的には、オンコール待機手当が支給され、実際に出勤した場合には別途手当が支給されます。

オンコール手当の金額は、待機の時間や頻度、実際の出動回数などに基づいて設定されます。

看護師が負担を感じ過ぎずに安心してオンコール業務を行えるよう、適切な手当の設定や勤務条件の改善が求められています。

特養での看護師配置基準を満たすうえでの課題とその解決策

特別養護老人ホームでの看護師配置基準を満たすためには、課題が生じます。ここでは、生じる課題と解決策について解説します。

- 看護師不足に対して適切な採用と教育を行う

- パートタイムや非常勤スタッフを雇用する

- 看護師のキャリアを考えた教育プログラムを作成する

- 看護師の業務の効率化を目指して医療ICTを進める

- オンコール代行サービスを利用する

それぞれ確認していきます。

看護師不足に対して適切な採用と教育を行う

看護師の配置基準を満たすための課題である看護師不足を解決するためには、適切な採用と教育を行うことが重要です。

特別養護老人ホームには新卒者は少なく、医療機関での勤務経験のある看護師が多い傾向にあります。しかし、看護師を採用できたとしても採用年度内の離職率が39.8%と高いのが現状です。

医療機関とは異なる業務にとまどいが生じることや、予想以上の責任の重さへの精神的負担などが、離職理由として挙げられます。

看護師を採用してもすぐに離職されてしまうと、看護師不足は解消されません。ただ採用するのではなく、長く働いてもらえるようインターンシップ制度を導入して入職後のギャップを減らす、入職後に看護師向けの教育体制を整えるなどの対策をしましょう。

また、新卒者を増やすために、地元の看護学校と連携して特別養護老人ホームの業務を周知するのも1つの方法です。

参照:澄川 幸恵,長畑 多代「特別養護老人ホームに転職した看護師のリアリティショックの様相」

パートタイムや非常勤スタッフを雇用する

看護師の配置基準を満たすために、パートタイムや非常勤スタッフを雇用するのも選択肢の1つです。

看護師を配置する際は、1人以上は常勤でなくてはいけませんが、全員が常勤である必要はありません。

パートや非常勤の看護師の雇用は、常勤看護師に比べて人件費を抑えられるため、コストを抑えつつ必要な配置数を確保できます。

パートや非常勤の看護師が増えることで、常勤看護師の負担軽減も期待できるため、より柔軟なシフト対応も可能となるでしょう。

看護師のキャリアを考えた教育プログラムを作成する

看護師のキャリアを考えた教育プログラムを作成することも、人員配置基準を満たすための解決策です。

特別養護老人ホームなどの介護施設の研修は、介護職員向けや全スタッフ向けであるケースがあります。介護職員や全スタッフ向けの研修は、すでに看護師が身に付けている内容である場合があり、看護師のやりがい向上やスキルアップにつながらない可能性があります。

看護師のやりがいを保ち、スキルアップしてもらうためには、看護師を対象とした研修を充実させましょう。加えて、看護師のキャリアごとに研修を整備できると、スキルアップが望め質の高いケアができるようになるでしょう。

看護師の業務の効率化を目指して医療ICTを進める

看護師の業務効率化を目指し、医療ICTを進めましょう。

電子カルテやモバイルデバイスなどを導入することで、利用者の健康管理やカルテ入力などにかかる時間が短縮され、業務効率化が期待できます。業務効率化によって確保できた時間は、利用者対応やスキルアップなどに充てられるようになるため、提供できるケアの質も高まるでしょう。

また、令和6年度の介護報酬改定で、介護ロボットやICT等を導入し一定期間ごとに業務改善の効果を示すデータの提供を実施することで加算が得られるようになりました。

加算を得るためには、見守り機器やインカムなどのICT機器、介護記録作成の効率化につながるICT機器の導入など条件はありますが、加算対象になるほど医療ICTの導入は促進されています。

参照:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

オンコール代行サービスを利用する

夜間・休日のオンコール待機は多くの看護師にとってストレスの原因となります。

オンライン待機の負担が原因で離職をする看護師も珍しくありません。

そのため、特養の看護師配置基準を適切に満たすためには看護師の負担削減も検討することも大切です。

オンコール代行サービスを利用することで、看護師の夜間や休日のオンコールの負担を削減し看護師の離職を防ぐことにつながります。

特養で人員配置基準を満たさず違反するとどうなる?

特別養護老人ホームの人員配置基準を満たさず違反した場合、以下3つの罰則や影響を受けます。

- 行政指導や報酬減額、法的制裁を受ける可能性がある

- 施設の評判と信頼性の損失が生じる

- 従業員のモラルの低下と離職率の増加が考えられる

特別養護老人ホームの運営に大きく関わるため、違反しないようにしましょう。

行政指導や報酬減額、法的制裁を受ける可能性がある

人員配置基準を満たさない状態で運営していると、人員基準欠如減算の処分が下され、利用者全員の基本報酬が30%減算されます。基本報酬が減算されると、経営に大きな影響を及ぼすでしょう。

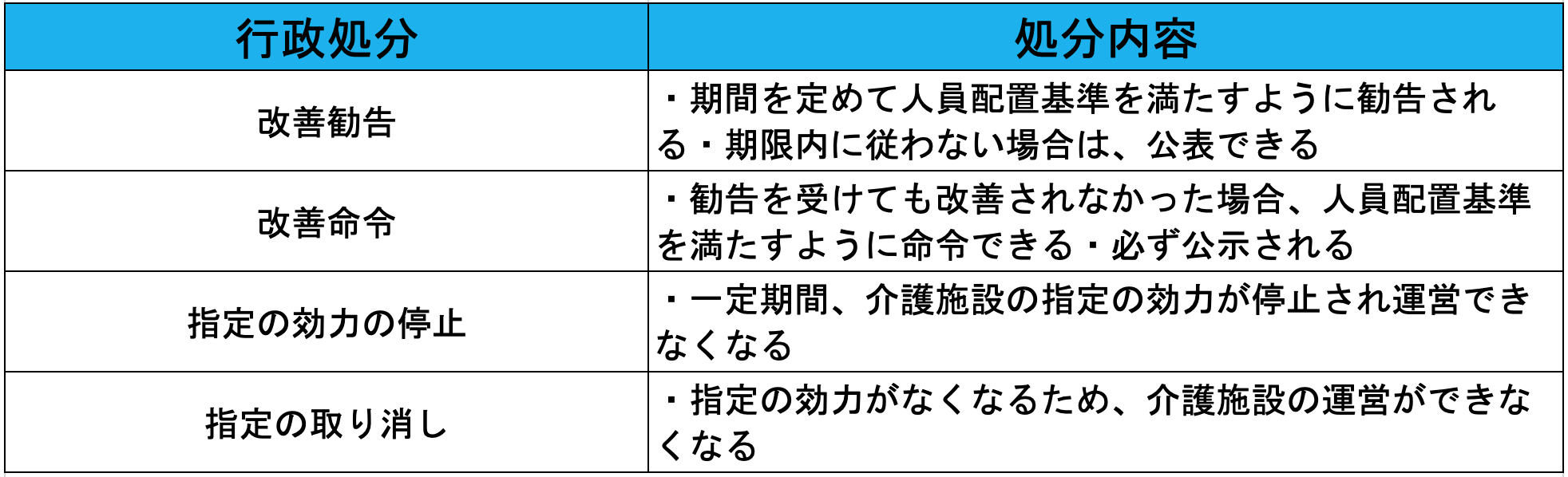

また、人員配置基準の違反に加えて嘘の人員報告をしていた場合、行政処分となります。行政処分には、以下のような処分があります。

最も重い処分となると施設の運営ができなくなるため、人員配置基準に違反しないようにしましょう。

施設の評判と信頼性の損失が生じる

人員配置基準を守っておらず、改善命令以上の処分が下されると人員配置基準が守れていないことが必ず公表されます。公表されると利用者やその家族に「人手不足で十分なケアをしてもらえないのではないか」と不信感を抱かれてしまうでしょう。

不信感を抱かれてしまうと、退去につながり利用者が減る恐れがあります。

また、人員配置基準に違反したという評判が広がると、新たな利用者の獲得も難しくなるでしょう。

人員配置基準を守れていないことで利用者が減ると施設の運営が厳しくなるため、必ず守るようにしましょう。

従業員のモラルの低下と離職率の増加が考えられる

人員配置基準を満たさなかった場合、従業員のモラル低下や離職率増加につながる恐れがあります。

適切な人員配置がされていないと、人手不足となりスタッフに過度の負担がかかります。スタッフの負担が大きくなると、ストレスで体調を崩し休職や離職する方が増えてしまうでしょう。

また、目の前の仕事で精一杯になり、利用者のことを考えずに仕事をこなすだけになる恐れがあります。

最終的には、施設全体のサービス水準が下がり、施設の評判悪化や利用者の減少につながりかねません。

特養の人員に含まれるその他の職種と仕事における役割

特別養護老人ホーム(特養)では、入所者の生活環境を整えるために、多様な職種の専門職が協力しながら働いています。

これにより、入所者は安全で安心な日々を送ることができます。以下に、特養で働く主な職種とその役割について説明します。

各職種はそれぞれの専門知識を活かし、入所者に適切なケアを提供するために重要な役割を果たしています。

施設長

施設長は、特養全体の運営を統括する役職です。日々の業務管理や人材育成、予算管理など、組織の運営に関わる幅広い業務を担当します。

また、現場スタッフとのコミュニケーションを通じて、サービスの質を向上させるための方針を策定し、実行に移す役割も担います。

さらに、地域社会との連携を深め、施設外との調整役としても重要な役割を果たしています。

医師

特養の医師は、入所者の健康管理を主に担当します。定期的な健康チェックや緊急時の対応、必要な場合は病院への紹介を行います。

日々の健康相談を通じて、入所者の生活の質を維持するための医療面のサポートを提供します。

また、他のスタッフと協力して、入所者一人ひとりに適したケアプランを作成し、その遂行を監督します。医療知識を活かして職員教育にも携わることがあります。

看護師

看護師は、入所者の日常的な健康管理や医療的ケアを担当します。バイタルチェックや服薬管理、緊急時の応急処置など、医療に関連する業務を行います。

また、医師と連携し入所者の健康状態を常に把握し必要な措置を講じます。

入所者の日々の生活をサポートし、安心して過ごせる環境を整える重要な役割も担っています。家族やケアスタッフとの連携も密に行われます。

介護職員

介護職員は、入所者の日常生活をサポートする中心的な役割を担っています。

食事や入浴、排泄などの身体介護をはじめ、入所者の生活全般を支援します。また、入所者の生活の質を向上させるために、日常的なコミュニケーションを通じて心理的なサポートも提供しています。

さらに、他の職種と連携し、入所者に対して一貫したケアを提供するための調整役も果たしています。

生活相談員

生活相談員は、入所者やその家族に対する相談業務を担当します。入所手続きから日常生活に関する相談、退所後のサポートまで、幅広いニーズに応じた対応を行います。

入所者の生活環境や心身の状態を総合的に把握し、最適な支援を提案します。

また、他のスタッフとの連携を強化し、チームとして入所者の生活の質を向上させるための調整役としても活躍します。

機能訓練指導員

機能訓練指導員は、入所者の身体機能の維持・向上を目的に、個々に合わせたリハビリテーションプログラムを実施します。

日常的な運動や身体機能の評価を通じて、入所者がより自立した生活を送るための支援を行います。

専門的な知識を活かし、他のスタッフと連携しながら、入所者の健康管理や生活の質の向上に努めます。

訓練の効果を継続するために家族への指導も行います。

介護支援専門員(ケアマネジャー)

ケアマネジャーは、入所者一人ひとりのケアプランを作成し、日常生活全般を支える役割を担っています。

入所者やその家族と面談を行い、ニーズを的確に把握し、最適なケアプランを提供します。

計画に基づき、他の職種と連携してサービスが適切に提供されるよう調整を行います。

また、入所者の状況に応じてプランの見直しを行い、より良い生活環境を整備するための努力を続けます。

栄養士

栄養士は、入所者の健康維持に欠かせない食事の管理を担当します。一人ひとりの栄養状態を把握し、健康を支えるための食事プランを作成します。

アレルギー対応や嚥下障害のある方への特別メニューの考案も行います。入所者が楽しく食事を楽しめるよう、見た目や栄養バランスを工夫した献立を提供します。

また、調理スタッフと連携し安全で美味しい食事の提供に努めます。

看護師の配置基準を守り特養の運営をしていこう

特別養護老人ホームにおける看護師の配置基準や配置基準を満たすことで生じる課題の解説策などについて解説しました。

特別養護老人ホームでは、看護師の配置基準が法律で定められています。看護師不足のなか、配置基準を満たすためには、適切な採用や看護師のキャリアに合わせた教育プログラムの整備、医療ICTの活用などさまざまな対策をする必要があります。

コストはかかりますが、今後特別養護老人ホームでは看護師の重要性が高まる傾向にあるため、看護師の配置基準を満たしつつ長期的に働けるような環境を整えていきましょう。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED