地域医療におけるDX化のメリット・デメリット!医療業界の課題と具体的な解決策

2024.04.22

2025.05.26

この記事の著者

「地域医療の具体的な解決策が知りたい」「地域医療におけるDX化のメリット・デメリットが知りたい」

このような悩みをお抱えの医療機関も多いのではないでしょうか。

地域医療のDX化を進めることで、地域に関わらず高水準の医療提供が可能となります。

本記事では、地域医療の課題やDX化を進めるメリット・デメリットを紹介します。地域医療のDX化のための参考にしてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

地域医療が抱える課題

現在の地域医療が抱える課題として以下の2つを確認していきます。

- 地域間の医療格差

- DX化への遅れ

課題①:地域間の医療格差

近年、都市部の医療が発達した地域と過疎地との医療格差が課題として取り上げられています。

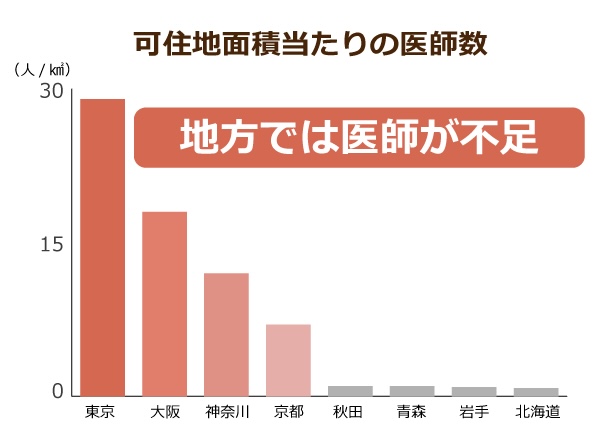

総務省が地域間の可住地面積あたりの医師数の調査を行った結果、都市部と地方とでは医師数に大きな開きがあることが分かりました。

(引用:総務省「社会生活統計指標-都道府県の指標」)

可住地面積当たりの医師数が最も多い東京と比較すると、北海道や岩手県、青森県、秋田県などとは10倍以上の開きがあることが分かります。

また、都市部と地方では医療機関の設備も異なり、住む地域によって受けられる医療レベルの差が大きいのが日本の医療の課題といえます。

課題②:DX化への遅れ

地方の医療機関ではカルテや問診票、処方箋、物品購入の手続きなどでアナログ業務が残存しています。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2023年3月に発行した「DX白書2023」によると、「医療、福祉」産業のDXの取り組み状況はおよそ9%であり、他の産業と比較して大きく遅れていることが報告されています。

(参考:独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」)

医療業務のDX化は業務効率化を進めるために必要不可欠です。

DX化の遅れも医療機関の業務の効率化が進まない原因となるため地域医療の課題と言えます。

地域医療のDX化を進めるメリット

地域医療のDX化を進める主なメリットは以下の3点です。

- 地域間の医療格差の改善

- 医療現場の業務効率化・医療スタッフの負担削減

- データの保存性の向上

それぞれのメリットの詳細を確認していきましょう。

メリット①:地域間の医療格差の改善

DX化によりオンライン診療が可能になれば、日本のどこに住んでいても均一の医療提供ができるようになります。

これまで農村地域や離島に住む方などは首都圏のような大きな病院で専門性の高い医師から診療を受けることが困難でした。

オンライン診療が普及すれば地域に関わらず専門性の高い医師による診療が受けられるため地域間の医療格差の改善が期待できるのです。

メリット②:医療現場の業務効率化・医療スタッフの負担削減

医療現場では、診療報酬明細書の作成や医療物品の在庫管理など多くの定型業務が存在します。

医療機関でDX化を進めることで、様々な定型業務を自動化・効率化できます。

医療スタッフの業務負担を大幅に改善でき、長時間労働の改善にもつながります。

また、業務効率化にともない医療スタッフの配置人数を削減できれば、人件費の削減も可能となるでしょう。

メリット③:データの保存性の向上

DX化により、各医療機関で電子カルテが導入されることでデータの保存性向上が図れます。

これまで日本の多くの医療機関では紙カルテを利用して医療情報の管理が行われてきました。

紙カルテは、もしもの災害の際にデータが消失してしまう恐れがあり、情報共有にも手間がかかります。

電子カルテを導入することで、データをクラウド上で管理できるためデータの保存性を高められ、情報の共有もしやすくなるでしょう。

地域医療のDX化を進めるデメリット(注意点)

地域医療のDX化を進めるためには以下のデメリットもあるため注意が必要です。

- 導入コストが必要

- 利用方法に慣れるまでにストレスがかかる

- セキュリティ強化が求められる

地域医療のDX化を進める際は、それぞれのデメリットも理解しておきましょう。

デメリット①:導入コストが必要

医療機関のDX化を進めるためには、オンラインシステムの購入など導入コストが必要となります。

また、システムによっては導入時の初期費用に加えて月額の運用コストが発生する場合があります。

DX化は医療機関の効率化を進めるなどメリットがある反面、コスト面も考えて導入を検討する必要があるのです。

ただし、長期的な視点で考えた際に医療機関で業務の効率化が図れれば、人件費の削減等により導入コストを上回る費用対効果を得られるでしょう。

デメリット②:利用方法に慣れるまでにストレスがかかる

DX化に伴い新たなシステムを導入する場合は、導入したシステムの使い方をスタッフ全員が理解しなければなりません。

特にデジタルツールに慣れていない方々は利用方法に慣れるまでにストレスを感じることがあります。

そのため、システムの利用方法を習得できるように研修も必要です。

デメリット③:セキュリティ強化が求められる

医療情報をデータ化してクラウド上で管理する場合は、セキュリティ面に細心の注意を払って運用する必要があります。

紙カルテと異なり電子カルテはハッキングによる情報漏洩のリスクも高まります。

そのため、医療DXを実施する際はセキュリティ面を十分に考慮しながら進める必要があります。

場合によっては、セキュリティ強化の費用が発生する可能性もあるでしょう。

医療DXを進めるための具体的な取り組み

地域医療のDX化を図るための具体的な取り組み3つを紹介します。

- オンライン予約・問診

- オンライン診療

- ビックデータの活用

以下でそれぞれの取り組みの紹介を確認していきましょう。

オンライン予約・問診

オンコール予約・問診とは、Web上で診療の予約や問診を行うシステムのことです。

診療の予約や問診をWeb上で行うことで、これまで受付や電話での予約を行っていた医療機関は対応時間が短縮され業務負担が減少します。

また、問診をWeb上で済ませておくことで来院後の問診票の記入が不要となります。

さらに、患者の問診票をもとに前もって診療の準備ができるため、スムーズな医療提供が可能です。患者にとっても来院後の待ち時間の短縮にもつながります。

オンライン診療

オンライン診療とは、ビデオ通話や専用アプリを使用してオンライン上で医師とやりとりしながら診断や治療を提供する診療方法のことです。

オンライン診療を活用することで遠隔地の患者にも医療提供が可能となります。

医療機関に行く必要がなく物理的な制限もなくなるため、遠方の患者の集患につながります。

また、患者が来院しなくなることにより、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの感染症の院内感染・二次感染も防げます。

ビックデータの活用

医療機関が保有する患者の大量な医療情報を活用して分析することで、疾患の早期発見や新薬の開発、健康管理のサポートに役立てます。

また、ビックデータを活用することで性別や年齢、体型などによる疾患の症状の違いを分析でき、治療方針の個別化を図ることが可能です。

DX化を進めて、医療情報のビックデータを活用することでさらなる医療の進歩につながります。

日本政府が掲げる「医療DX令和ビジョン2030」とは

日本政府は、医療機関のDX化を進めるための施策として「医療DX令和ビジョン2030」を掲げています。

具体的な施策の内容として、以下の3つがあげられます。

- 「全国医療情報プラットフォーム」の創設

- 電子カルテ情報の標準化(全医療機関への普及)

- 診療報酬改定DX

以下でそれぞれの施策内容を確認していきます。

「全国医療情報プラットフォーム」の創設

全国医療情報プラットフォームを創設して、地域間の一元管理体制の構築を目指しています。

これまでは、処方箋、予防接種、特定検診情報などが医療機関ごとでバラバラに管理されていました。

全国医療情報プラットフォームを創設してネットワークを拡大することで、医師や薬剤師、自治体、介護業者などの間で医療情報のスムーズな共有が可能となります。

また、全国医療情報プラットフォームの創設は医療機関だけのメリットでなく、患者もマイナポータル経由で自身の医療情報にアクセスできるようになるため、自発的な健康増進が期待できるのです。

電子カルテ情報の標準化(全医療機関への普及)

全国の医療機関で電子カルテの導入率100%を目指します。

電子カルテを導入することで、ペーパーレス化や医療機関内外でのスムーズな情報共有が可能です。

また、電子カルテには予約システムが搭載されたものもあるため、予約や受付の業務負担の削減や効率化が図れます。

厚生労働省の報告によると、令和2年段階の一般病院、一般診療所の電子カルテ普及率は5割程度にとどまっているため、今後積極的な取り組みが必要となります。

(参考:厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」)

診療報酬改定DX

これまで、医療機関では診療報酬の改定のたびに限られた日数でシステムの改修が求められていました。

そのため、各医療機関で働く医療機関の従業員やベンダーにとって大きな業務負担となっていました。

ベンダーが共通で利用できる「共通算定モジュール」の導入や診療報酬改定の施行日を後ろ倒しにするなどの施策も日本政府により進められています。

地域医療のDX化に関するよくある質問

地域医療のDX化が進まない原因・課題はなんですか?

地域医療のDX化が進まない原因は、セキュリティ面の問題が挙げられます。

これまで、医療機関の医療情報はインターネットと分離されたクローズドな環境で構築されていました。

特に地域医療は外部との接続の必要性が薄く、医療機関内で閉じておくほうが高いセキュリティレベルを保つことができました。

現在でもこの考えが強く残っており、インターネット接続など外部との接続が必要なDX化が遅れているのです。

地域医療のDX化に関する厚生労働省の取り組みは何がありますか?

厚生労働省は地域医療のDX化促進のために、厚生労働大臣をチーム長とする「医療 DX令和ビジョン2030厚生労働省推進チーム」を設置しました。

「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて「全国医療情報プラットフォームの創設」「電子カルテ情報の標準化等」「診療報酬改定DX」の取り組みを一丸となって進めています。

(参考:厚生労働省「医療DX令和ビジョン2030厚生労働省推進チーム」)

DX化を進めて地域医療の格差を改善しよう!

オンライン診療の導入など医療機関のDX化を進めることで地域間の医療格差の改善が期待できます。

また、情報共有のスムーズ化により医療機関の業務効率化にもつながるでしょう。

医療現場のDX化を進められていない医療機関は、DX化への取り組みを検討してみてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED