医療機関が業務効率化を図るメリットと6つの方法!役立つツールも合わせて紹介

2025.01.26

2025.05.26

「医療現場で業務の効率化を図る方法は?」「業務効率化におすすめのツールが知りたい」

医療現場の負担を軽減するためにこのような悩みを抱えている医療機関は多いのではないでしょうか。

オンコール代行や往診代行サービス、電子カルテなどを導入することで医療現場の業務効率化が図れます。

本記事では、医療業務が業務効率化を図るメリットや方法を紹介します。業務負担にお悩みの医療機関はぜひ参考にしてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

医療業界で業務効率化が求められる理由

医療業界では以下の理由から業務の効率化が求められています。

- 労働人口の減少と医療業界の人手不足

- 医療スタッフの離職防止

それぞれの理由の詳細を確認していきます。

理由①:労働力人口の減少と医療業界の人手不足

出生数の減少により日本国内の労働力人口は年々減少していくことが明らかにされています。

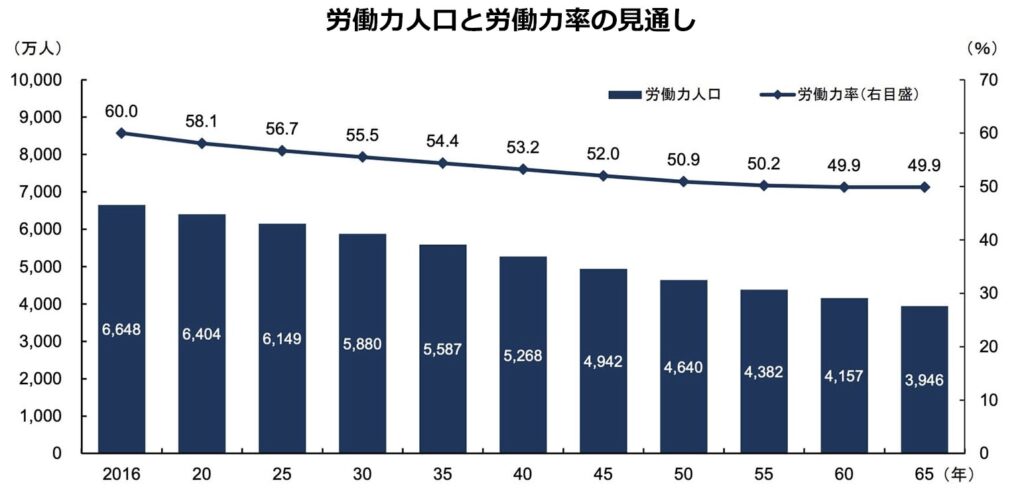

みずほ総合研究所が行った労働力人口と労働力率の見通しに関する調査では、今後の日本では右肩下がりで労働力人口が減少することが報告されました。

(引用:みずほ総合研究所「日本の人口と労働力人口の見通し」)

長期的な見通しでは、40年後の労働力人口は現在よりも4割減少することが予想されています。

また、医療業界においても今後医師・看護師不足が問題となることが予想されています。

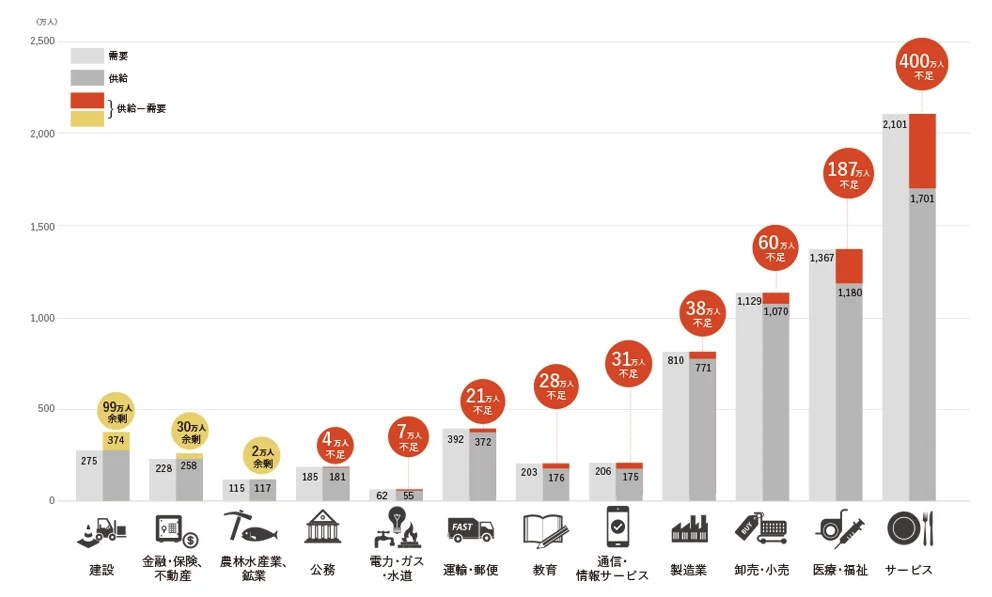

パーソル総合研究所と中央大学が共同で行った労働市場の未来推計調査では、2030年における職業別の人手不足を以下の通り報告しました。

(引用:パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計 2030」)

医療・福祉に関する職業は将来的に187万人の人手不足になるという調査結果が出ています。

将来的な医療スタッフの人手不足を補うためにも医療業務の効率化が求められるのです。

理由②:医療スタッフの離職防止

医師・看護師不足が慢性化すると、現場で働く医療スタッフの業務負担が増加します。

業務負担が増加すると医療・看護師の離職につながり、更なる人手不足のリスクが発生します。

日本医療労働組合連合会が行った看護職員の労働実態調査では、「人手不足により仕事がきついこと」が看護師が仕事を辞めたい理由のトップにあげられました。

(参考:日本医療労働組合連合会 「看護職員の労働実態調査」)

医師・看護師の業務負担の増加は更なる人手不足を招くことにつながるため、業務負担の削減のために医療機関において業務効率化が求められているのです。

医療機関で医師・看護師が大きな負担感を抱えやすい業務を以下で紹介します。

医師の負担感が大きな業務

厚生労働省は、医療現場における医師の負担感が大きな業務を調査しました。

その結果、「主治医意見書の記載」(回答者の51.3%)、「診断書、診療記録及び処方箋の記録」(回答者の44.7%)、「診察や検査等の予約オーダリングシステム入力や電子カルテ入力」(回答者の39.5%)の3つが突出していることが報告されています。

(参考:厚生労働省「診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」)

医師は医療現場において診察や診断といった本来の業務以外の文書作成やカルテ・データの入力に多くの労力をかけている現状にあるのです。

看護師の手間がかかる業務

同調査によると看護師が大きな負担感を感じる業務は以下の通り報告しています。

物品搬送、医療材料等物品の補充、準備などの事務的業務(回答者の42.8%)、寝具やリネンの交換やベッド作成(回答者の36.7%)、環境整備(回答者の31.5%)が負担感が大きいと回答がありました。

(参考:厚生労働省「診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」)

医師と同様に患者と向き合う業務以外の仕事に負担感を抱えている看護師が多いことが分かります。

医師・看護師が診察や患者への対応に注力するために医療現場の業務効率化は必須といえるでしょう。

医療機関が業務効率化を図ることで得られるメリット

医療機関が業務の効率化を図ることでクリニックにとって以下のメリットが得られます。

- 業務負担軽減による人手不足の緩和

- コストカット

- 診察への集中力アップ

それぞれのメリットの詳細を確認していきましょう。

メリット①:業務負担軽減による人手不足の緩和

医療機関で業務の効率化が図れると同じ業務をより少ない労力でできるようになります。

人手が少なくても効率的に業務を回すことができれば人手不足による業務負担の改善が可能です。

また、業務の効率化により医療スタッフの負担が軽減できれば長時間労働を防げるため働きやすい職場の提供が可能となるのです。

メリット②:コストカット

医療機関の業務効率が高まることで、クリニック運営で必要な経費のコストカットにもつながります。

例えば、電子カルテを取り入れて紙カルテを廃止することでペーパーレス化が行え、紙カルテの購入費用を削減できます。

また、通常では5人体制で行っていた仕事でも業務の効率化を進めて4人体制で行えるようにすることで人件費の削減にもつながるのです。

医療業務の効率化は仕事面の負担軽減だけでなくコスト面でもメリットが得られます。

メリット③:診察への集中力アップ

過度な業務負担は医師や看護師の集中力を低下させ医療ミス発生の原因となります。

日本医療労働組合連合会が行った医療ミスが発生する原因の調査では「人手不足による忙しさ」が81.7%と最も高い結果となりました。

(参考:日本医療労働組合連合会 「看護職員の労働実態調査」)

医療機関では人の命を守る重要な業務を行うため医療ミスは許されません。

医療現場の業務効率化を図れれば、医師や看護師の業務負担が改善され医療ミス防止につながる点もメリットといえるでしょう。

医療機関が業務効率化を図る6つの方法!

医療機関が業務効率化を図るための6つの方法を紹介します。

- マニュアルの作成

- 不要なコストの見直し

- 医療機関のイメージ向上

- 他の医療機関との連携

- DX化の推進

- 医療業務代行サービスの活用

医療機関内で手軽にはじめられる方法も紹介しているため、それぞれの医療現場に適した方法を導入してください。

方法①:マニュアルの作成

医療機関でマニュアルを作成することで、現在の状況下でどのような対応を行うべきか明確にできるため業務の効率化が図れます。

医療を行う上での注意点を整理しておくことで医療品質の向上や医療ミスの防止も可能です。

特に医療機関で働いた経験が少ないスタッフはマニュアルがあることでスムーズに作業が進められます。

WHOや国が定めるガイドラインに則るプロトコルをマニュアル化して業務の効率化を進めましょう。

方法②:不要なコストの見直し

不要なコストの見直しを行うことで、結果として医療機関の業務効率化につながります。医療機関では薬品や医療消耗品を多く取り扱います。

不要なコストの見直しを行い、コストカットすることで余った費用を業務のデジタル化や別の業務への割り当てが可能です。

医療機関に訪れる患者数や毎月使用する医療消耗品の数を把握して、不要な出費を抑えて業務の効率化につなげましょう。

方法③:医療機関のイメージ向上

医療機関のイメージ向上や訪れる患者へ対する誠実な対応も業務効率化につながります。

医療機関では患者の命や健康を守る業務を行います。そのため、対応が不適切であったり医療機関のイメージが悪かったりするとクレームにつながる恐れがあるのです。

クレームの電話対応は通常では余分な時間が必要となり多くの労力を伴います。

「この医療機関なら信頼できる」と思って来院してくれた患者は対応しやすく、誠実に診療をすればクレームなどもなくスムーズに治療を進められます。

方法④: 他の医療機関との連携

他の医療機関との連携を進めることも医療機関の業務効率化につながります。

例えば、運営する医療機関では対応しきれない病気の場合、患者を大きな病院へ紹介することもあるでしょう。

また、患者自身の判断で複数の医療機関を受診しているケースもあります。

地域の医療機関の連携をとり患者の医療情報を共有することで、医療機関ごとでの問診や検査の必要がなくなり業務の効率化につながるのです。

方法⑤:DX化の推進

医療機関でDX化を進めることも業務効率化につながります。

例えば、電子カルテを導入することで、これまで手書きでの記入で時間がかかっていた作業の効率化が可能です。

また、オンライン予約システムを導入することで、受付や電話での来院予約の時間を削減できます。

DX化を進めることで医療機関のデータ管理や業務の自動化ができ業務の効率化が可能となるでしょう。

方法⑥:医療業務代行サービスの活用

予算に余裕がある医療機関は医療業務代行サービスを活用することで大幅な業務効率化が図れます。

医療現場で行う業務を外部に委託することで人手不足による医療スタッフの負担増加を防げるでしょう。

また、夜間のオンコールのような医療スタッフに負担となる業務を代行することでも、働きやすい職場作りへとつながります。

医療業務代行サービスの活用も医療機関の業務効率化におすすめの方法です。

医療機関の業務効率化に役立つツール

医療機関の業務効率化に役立つおすすめツールを3つ紹介します。

- 診療予約システム

- 電子カルテ

- Web問診票

各ツールの詳細を確認して導入を検討してください。

ツール①:診療予約システム

診療予約システムを導入することで、患者は自宅など好きな場所から気軽に診療の予約が行えます。

また、これまで電話や受付で診療予約をしていた医療機関にとっても、電話対応や受付対応が不要となり業務の効率化が図れます。

診療時間に合わせて患者が来院するため、院内の混雑も防げるでしょう。

ツール②:電子カルテ

電子カルテとは、診療に関する情報を電子データで一括管理するシステムのことです。

電子カルテを導入することで患者の診察記録やデータを電子媒体で管理が可能となります。

紙カルテのように保管場所を決める必要もなく、カルテの入力作業も手書きの必要がないため効率化が可能です。

また、診察室で入力した情報を医療機関の受付でも端末を通して確認できるため、院内での情報共有もスムーズに行えるようになり連絡の回数を削減できます。

ツール③:Web問診票

Web問診票を導入することで、患者が来院する前に症状や悩みの把握が可能となります。

患者にとっても来院時に問診票の記入が不必要となるため問診票記入の手間を省くことが可能です。

また、医療機関においては問診票への記入待ちがなくなり、患者へ対する事前の医療提供の準備が可能となるため業務の効率化につながります。

医療機関の業務効率化に関するよくある質問

医療従事者の中には医療機関の業務効率化に関して様々な疑問や悩みを持つ方が多くいます。

ここでは、医療業務の効率化に関するよくある質問を2つ紹介します。疑問を解消するために役立ててください。

医療機関で業務効率化に成功した事例はありますか?

医療業界では様々なアプローチにより業務の効率化に成功しています。

例えば、福島県の財団法人 竹田綜合病院(福島県会津若松市)では1日あたり平均1万程度の診療記録が行われていました。

(参考:富士ゼロックス株式会社「財団法人 竹田綜合病院(福島県会津若松市)で富士ゼロックスの診療記録統合管理システムが稼働」)

日々、多くの診療記録を取り扱うため紙媒体と電子文書が混在していて管理が困難な状況にありました。

しかし、医療現場で使用されているシステムに汎用できるドキュメント形式を採用し、紙で記録されてきた診療記録も電子化できる体制を整えた結果、情報の一元管理が可能となり業務処理の効率化が可能となっています。

このように、DX化の導入により業務効率が高まった事例は多数あります。

医療業界のDX化が進まない原因はなんですか?

医療業界のDX化が進まない原因は、医療現場の忙しさとセキュリティ面です。

人手不足で悩みを抱える医療機関ではスタッフ1人ひとりの業務負担が大きい現状にあります。そのため、新たにDX化を進める余裕がありません。

また、電子カルテは便利な反面、データをクラウド上で管理するとハッキングなどで情報が漏洩するリスクも高まります。

これまで紙カルテに頼ってきた医療機関では、セキュリティ面を考慮して現状のまま業務を進めているのです。

業務効率化を進めて働きやすい職場環境を整えよう!

今後の医療業界は人手不足や医療スタッフの負担増大が予想されています。

医療現場の業務負担増大は医療スタッフの離職につながり、更なる人手不足を招く恐れがあるため注意が必要です。

医療スタッフに働きやすい職場を提供するためにも、医療機関の業務効率化は必須項目です。

DX化や医療業務代行サービスの利用などを進めて働きやすい職場環境を整えていきましょう。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED