特別養護老人ホーム(特養)におけるオンコール体制の実態や基準は?看護師の業務内容と負担の解消法を詳しく解説

2024.04.22

2025.05.26

この記事の著者

「特別養護老人ホーム(特養)にはオンコールの設置基準がある?」「特養で働く看護師の業務内容や抱えやすいストレスは?」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

多くの特養では、業務内容として「夜間のオンコール待機」が含まれており、看護師の負担となっています。

本記事では特養におけるオンコールの実態や設置基準、看護師の負担感を紹介します。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様だけでなくオンコールの負担に悩む特別養護老人ホーム様にも無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

特別養護老人ホーム(特養)とは?

特養とは、比較的介護度が高く自宅での生活が困難な高齢者が生活の場としている福祉施設のことです。

老人福祉法においては、特養を以下の通り定義付けています。

| 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設とする。(引用:老人福祉法 第20条の5) |

特養は高齢者が人生の最期を迎える「終の棲家」として利用する方が多くいます。

特養の種類

特養は大きく分けて「従来型」と「ユニット型」の2種類があります。「従来型」「ユニット型」の特養のメリット・デメリットは以下の通りです。

| 従来型の特養 | ユニット型の特養 | |

| メリット | ユニット型と比べて比較的料金が安い入居者数が多いため他の入居者とコミュニケーションが取れる | 入居者に合わせて個別にケアをしてもらいやすい個室があるため、家族が訪問しやすい |

| デメリット | 2〜4人部屋の特養が多いためプライバシーが守りにくい料金が安いため、入居を希望する人が多く入居待ちが長い | 従来型特養と比較して費用が割高になりやすい比較的入居人数が少ないため人間関係のトラブルが発生すると、居心地が悪くなるおそれがある |

それぞれのタイプにはメリット・デメリットがあるため、入居を検討している方にあらかじめ特徴の違いを伝えることが大切です。

特養と老健の違い

特養と似た施設として介護老人保健施設(老健)があります。特養と老健の特徴の違いを以下の表でまとめました。

| 介護老人保健施設(老健) | 特別養護老人ホーム(特養) | |

| 役割 | 在宅復帰を目指す施設 | 長期間にわたり生活をする施設 |

| 入居期間 | 3ヵ月ごとに入居継続を判断 | 終身利用可 |

| サービス | 医療ケア、リハビリ、食事・排泄の介助など | 生活支援やリハビリ、レク、買い物代行など |

| リハビリ職員 | 1人以上在籍 | なし |

特養は身体介護や生活支援を受けながら長期にわたって生活する施設です。

一方で、老健は病院から自宅に復帰することが困難な場合に在宅復帰へ向けたリハビリを中心としたサービスを受ける施設であり、長期に渡る生活ができない点が違いとなります。

特養の入居者の特徴

特養の入居対象者となっているのは要介護3以上の方です。要介護3の方の特徴は、自力での立ち上がりや歩行が困難で、食事・排せつ・入浴をはじめとした場面で、体に触れて行う身体介護が必要であることです。

具体的には、心身の機能が不足していて自宅での生活が困難な方や高齢で介護度が高く医療依存度は低い方が多く入居しています。また、特養には要介護4、5の方も入居しているため、全介助が必要となる場合もあります。

特養の看護師配置基準

特養における看護師の配置基準は以下の通りとなります。

特養は医療機関と比べて医療的な処置を行うことが少ないため、入居者あたりの看護師数は少なめの配置基準となります。

特に、人手不足が深刻な地域では最低限の配置基準で看護師が入居者の対応をしています。

特養の看護師の勤務体制(夜間・早朝オンコール体制の実態)

特養は看護師の配置が義務付けられていますが、24時間勤務は必須ではありません。

そのため、多くの特養では夜間・早朝は看護師としての勤務はありません。そのかわりに入居者の急変に備えて夜間・早朝のオンコール体制を導入している施設が多くあります。

『特別養護老人ホームにおける看取り等のあり方』に関する調査では、夜間・早朝のオンコール体制を導入している特養は84.5%にのぼることが報告されました。

(参考:老人保健健康増進等事業「特別養護老人ホームにおける看取り等のあり方に関する調査」)

多くの特養では、入居者の急変に備えて看護師がオンコール勤務を行っていることが分かります。

看護師の1日のスケジュール

特養で働く看護師の1日のスケジュールは以下の通りです。

日中帯は朝から夕方までさまざまな業務に対応しなければなりません。

そのため、業務後にオンコール対応することは看護師にとってかなりの負担となるのです。

特養で働く看護師の業務内容

特養で働く看護師の主な業務内容は以下の通りです。

- 入居者の健康管理と看護記録

- 医師の指示に基づく医療行為

- 日常生活の援助

- 夜間・早朝のオンコール

入居者の健康管理と看護記録

特養に勤める看護師は、入居者の健康管理が重要な役割です。

体温測定や血圧など入居者のバイタルサインのチェックや入居者本人や介護士などから健康状況に関する聞き取りを行います。

また、必要に応じて聴診・触診などのフィジカルアセスメントを行い、食事状況や就寝時間の確認などの健康記録を記入することも求められます。

医師の指示に基づく医療行為

特養の入居者のなかには、生活を送るうえでなんらかの医療行為を必要とする方もいます。

そのため、特養で働く看護師には医師の指示に基づいて医療行為を行うことが求められます。

特養で看護師が行うことが多い医療行為は以下の通りです。

・経管栄養法(胃ろうを含む)

・吸引(口腔・鼻腔・気管内のいずれか)

・尿道留置カテーテル

・インスリン療法

・人工肛門(ストーマ)

・末梢静脈注射(点滴など)

・酸素療法(HOT含む)

日常生活の援助

特養の入居者は、要介護3以上の日常生活に支障を抱える方が大半です。

そのためトイレ介助や食事介助、移乗介助なども業務内容に含まれることがほとんどです。

また、日常生活の援助を通して入居者の状態を確認することも必要です。

夜間・早朝のオンコール

前述の通り、入居者の急な体調変化に対応できるように夜間・早朝のオンコール体制をとる特養が多くあります。

オンコール待機時は、基本的には施設内にいる必要はなく自宅での待機となりますが、いつでも電話に出られるよう準備しておかなければなりません。

また、出動の要請があれば施設に行き、入居者の対応を行います。

特養の夜間・早朝のオンコールの実態

日本看護協会によって、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設における看護職員の実態を把握するための調査が行われています。

日本看護協会の調査の結果をもとに夜間・早朝オンコールの平均的な待機回数と電話対応回数を紹介するので、実態把握のための参考にしてください。

参考:日本看護協会「特別養護老人ホーム・介護老人保健施設における看護職員実態調査」

夜間・早朝オンコールの待機回数の平均は9.1 回/月

日本看護協会によると特養で働く看護師の1月あたりのオンコール待機回数は平均9.1回であることが報告されています。

特養で働く看護師は、3日に1日程度は夜間・早朝のオンコールの当番を担当していることがわかります。

一方で、調査の中では1月あたり15回以上オンコール待機している看護師も15%もいることが報告されています。

施設によっては高頻度でオンコールの当番をしなければならないことがわかります。

夜間オンコール待機中の電話対応回数の平均は2.4回/月

日本看護協会によると特養で働く看護師がオンコール待機中に実際に電話対応する件数は1月あたり2.4回であることが報告されています。

オンコール待機中に多くの電話がかかってくる訳ではありませんが、夜間・早朝に電話対応が必要となる日もあることが伺えます。

電話対応回数が多くないとはいえ、いつ緊急の電話があるかわからないため看護師は常に携帯を気にしておかなければなりません。

特養での夜間オンコールに向いている人の特徴

特養での夜間オンコールは、緊急性を伴う場面が多々生じる責任重大な役割です。そのため、特養で夜間オンコールに適している人は、特定の性格やスキルを備えていることが求められます。

- 給料アップを目指したい人

- 緊急時に冷静な対応をとれる人

- 飲酒や遠出を控えることに抵抗がない人

それぞれ確認して自身が夜間オンコールに向いているか確認してください。

給料アップを目指したい人

特養の夜間オンコールは対応するとオンコール手当が支給される場合が多いです。そのため、給料アップを目指す人にとっては絶好のチャンスです。

特に、高い責任感と労働時間の不規則性に対して理解がありそれを受け入れる覚悟がある人には向いているでしょう。

給料の高さだけでなく、スキルや経験の向上も見込めるためキャリアアップを考える人にとっては大変魅力的な立場となります。

緊急時に冷静な対応をとれる人

夜間オンコールでは、急な体調不良や事故など、予期せぬ事態に直面することがあります。その際に必要なのは、即座に状況を判断し、適切な対応を取ることができる冷静さです。

この冷静さは一朝一夕で身に付けることは難しいですが、経験を重ねることで身につけることができます。

特養での看護経験が豊富であるほど、このようなスキルは磨かれより迅速かつ的確な対応が可能となるでしょう。

飲酒や遠出を控えることに抵抗がない人

夜間オンコール中は、すぐに出動できる状態を維持する必要があるため飲酒や遠出といった行動を控えなければなりません。

これに抵抗がない人は、オンコール業務に向いていると言えるでしょう。

限られた範囲での行動が求められることになるため、それにストレスを感じることなく、自身の時間を有効に活用できる人が理想的です。

家でのリラックスや趣味の時間を大切にしながらも、仕事の責務を遂行できるバランス感覚が求められます。

夜間オンコールに向いていない人の特徴

夜間オンコール対応は、いつ緊急の呼び出しが来るかわからない不規則さが特徴です。

そのため、以下の特徴を持つ方は夜間オンコールに向いていません。

- 介護や育児で夜間休日の緊急対応が難しい人

- 緊急時の対応に不安がある人

- 退勤後はゆっくり過ごしたい人

それぞれ確認していきます。

介護や育児で夜間休日の緊急対応が難しい人

家庭で介護や育児をしている人にとって、夜間のオンコール業務は大きな負担となりえます。

日中にすでに多くのエネルギーを消耗しているため、夜間に突然の対応が求められる状況は避けたいと考えることが自然です。

また、急に家を離れたり夜間の長時間の勤務が続くと、家庭で行わなければならないことができなくなる可能性もあります。

特に小さな子どもや高齢者をケアする必要がある場合には、余裕のない対応が重なりストレスが増大するリスクがあります。

緊急時の対応に不安がある人

オンコールは緊急事態に迅速な判断と行動が求められます。しかし、いつどのような問題が発生するかわからない状況に対して不安を感じる人もいます。

精密さや慎重さが必要な一方、決断力も問われるため、プレッシャーに弱い人にとっては、オンコールの業務が精神的な負担になることが考えられます。

退勤後はゆっくり過ごしたい人

退勤後の時間を大切にし、リラックスして過ごしたいと考えている人にとって、オンコールの仕事は不向きです。

仕事から離れている時間に心の休息が必要なタイプの人にとって、突然呼び出される可能性が常にある状態は非常にストレスがかかります。

夜間や休日などの自由な時間でも常に仕事のことを気にしなければならず、結果としてプライベートの時間を十分に楽しむことができなくなります。

特養で働く看護師が抱えるストレス

特養で働く看護師が抱えやすい主なストレスは以下の3つです。

- オンコール待機がある

- 職場の看護師が少ない

- 日常生活のサポートによる体力的な負担がある

過度なストレスは離職につながる恐れがあるため、対策・改善が必要となります。

オンコール待機がある

看護師にとってオンコール勤務は精神的・身体的ストレスにつながります。

オンコール勤務は自宅待機が可能ですが、いつ電話がかかってくるかわからないため常に電話を気にしておかなければなりません。

また、電話対応の結果、出動になれば身体的負担が増えてしまいストレスになってしまいます。

職場の看護師が少ない

特養は、医療機関と比べると看護師の配置が少ないことがほとんどです。

高度な処置が必要となることは滅多にありませんが、入居者の体調の急変に少人数で対応しなければならないためプレッシャーや不安を抱える看護師もいます。

特養で働く看護師は職場で抱える責任が大きくなることからストレスを抱える場合も多いのです。

日常生活のサポートによる体力的な負担がある

特養で働く看護師は、入居者の日常生活のサポートを手伝う場面が多くあり、入居者の身体介助業務が多いと、看護師の体力的負担が増えます。

また、多くの入居者がいる特養では、様々なサポートで施設内を動き回らなくてはなりません。

医療機関では発生することが少ない日常生活のサポートへの負担を感じる看護師も多くいます。

特養の医療体制の充実には夜間・早朝オンコール代行サービスの利用がおすすめ

特養では入居者の人数に対して看護師の配置基準が決められています。24時間の勤務は義務付けられていませんが、入居者の体調急変に備えてオンコール体制を導入している施設がほとんどです。

限られた人員の中で早朝・深夜のオンコール待機は在籍する看護師の大きな負担につながります。

看護師が日中帯の業務に集中して取り掛かるためには、看護師の負担への配慮が必要です。そのため、看護師の負担へ配慮するためにはオンコール代行サービスの利用も検討ください。

看護師の夜間・休日のオンコール待機の負担を軽減させられるため日中帯の業務に専念できるでしょう。

特養のオンコールに関するよくある質問

夜間・早朝オンコールなしの特養の割合はどれくらいですか?

多くの特養では夜間・早朝のオンコール勤務を導入していますが、特養では夜間・早朝のオンコール設置は法的義務はありません。

『特別養護老人ホームにおける看取り等のあり方に関する調査』では、夜間・早朝にオンコール勤務を行わない特養は15%程度あったことを報告しています。

(参考:老人保健健康増進等事業「特別養護老人ホームにおける看取り等のあり方に関する調査」)

特養に勤める看護師のオンコールは大変ですか?

オンコール待機はいつ電話がかかってくるか分からないため精神的ストレスになります。

また、出動があれば労働時間も長くなるため身体的負担も増します。

秋田大学大学院が行ったオンコール勤務が看護師の負担感に及ぼす研究では、約7〜8割の看護師がオンコール勤務に身体的・精神的負担を感じていることが報告されました。

(参考:産業衛生学雑誌「訪問看護師の夜間オンコール業務と負担感および睡眠への影響」)

特養に勤める看護師も同様に、オンコールは身体的・精神的ストレスとなるため大変といえるでしょう。

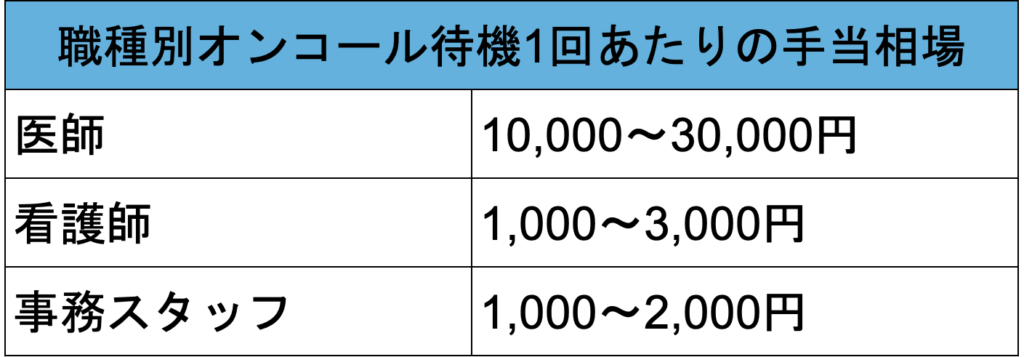

労働基準法上のオンコール手当の最低額はいくらですか?

労働基準法上でオンコール手当の最低額は規定されていません。そのため雇用元によってオンコール手当は異なるのが実態です。

一般的な職種別のオンコール手当は以下の通りです。

オンコールにより患者のもとへ出動する場合は、待機手当にプラスして別途出動手当が支給される場合もあります。

特養の看護体制を整えよう!

負担の増加により看護師がストレスを抱えると離職につながる恐れもあるため注意が必要です。

看護師の負担削減のためにオンコール代行サービスの導入など施設の看護体制を整えて働きやすい職場づくりを進めてください。

ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。

提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。

また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED